あらすじ

「惜しいかな後世、真田を云いて毛利を云わず」 天下一統が成らんとする戦国末期、豊臣秀吉の側近・黄母衣衆の森家に、一人の男児が産まれた。 ──彼の名は、森太郎兵衛。 太郎兵衛は、後藤又兵衛や長宗我部元親、そして立花宗茂など、強き者たちとの出会いを通じて成長し、齢十一にして大名となるのだが......。

"本意"を貫き通し、家康の前に最後まで立ちはだかった漢、毛利豊前守勝永の生涯を、仁木英之が渾身の力で描く"不屈の戦国絵巻"ここに開帳!

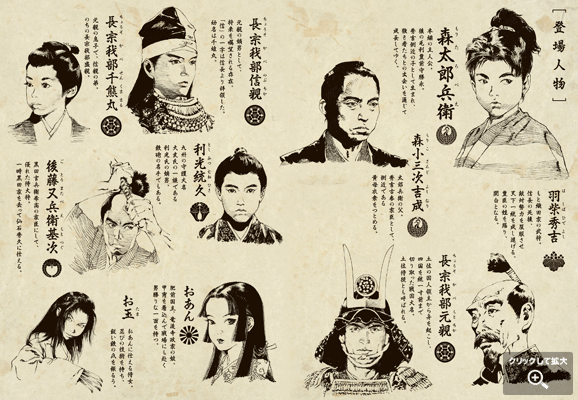

登場人物

著者 仁木英之

1973年大阪生まれ。2006年、中華ファンタジー『僕僕先生』で日本ファンタジーノベル大賞を授賞し、デビュー。同作は現在も続く大ヒットシリーズとなっている。他の代表作に、『千里伝』シリーズ、『くるすの残光』シリーズ、『我ニ救国ノ策アリ』など。

Illustration 山田章博

イラストレーター、漫画家。小野不由美『十二国記』のカバーイラスト、アニメ『ラーゼフォン』のキャラクター原案、漫画『Beast of East』などを手がける。その流麗な筆致と美麗な色彩は、見る者全てを魅了する。

地獄、というのは恐ろしい場所であるらしい。生前の行いに従って閻魔の裁きを受け、その罪業が甚だしと断じられれば、永遠に等しい時を苦痛の中ですごさなければならない。

それ故に、誰もが行くことを望まない。

だが一方で、地獄は極楽にも繋がるとも彼は聞いている。地獄から遥かに昇っていけば、やがて光の射す浄土へと道が続いている。どれほど激しい罰を受けても、人はやがて償いを終えて輪廻へ戻り、解脱の機会を与えられるのだ。

毛利豊前守勝永が天王寺に敷かれた陣の先頭に立って敵陣を見回すと、水牛の大角を模した兜が陽光を受けて白く輝いている。

慶長二十(一六一五)年五月七日の夜が明けた。

天王寺から住吉、平野にかけて布陣した徳川方の大軍勢は、しんと静まり返って折敷いている。だが、一たび立ち上がればこちらを噛み砕こうと牙を剥くはずだ。戦場の見せる惨い姿を彼は何度も見てきたし、そのただ中にも身を置いた。

砕ける骨と噴き出る血が戦場を塞ぎ、死の間際にひり出される糞尿の臭いが鼻を曲げる。苦痛にさいなまれる呻きは延々と響き渡り、槍の穂先や銃弾が甲冑を貫く音はいつまでも胸に残るのだ。

そして、一方的に滅ぼされる戦場ほど酷いものはない。死は敬されず、馬蹄と草鞋の下で何度も蹂躙される。それが地獄でなくて何だ。だが、彼は三十年もの間戦場を往来してきて、理解したことがある。

地獄は美しい。

血と糞尿の悪臭に満ちたこの地獄絵図は、新しき世の揺り篭だ。死後の地獄はどうか知らぬが、この世の地獄には美しさもあるのだ。

これは滅びではない。国生みの舞いだ。

そうだろう?

勝永は霞むほどの大軍の向こうにいるはずの男に向かって呼びかけた。そして、後ろを振り返った。金色に輝く五層の天守は天下を夢見た、父として兄として、敬して愛した男たちの巨大な足跡だ。

太閤豊臣秀吉の黄母衣衆として主君に一生を捧げた父、毛利壱岐守吉成の血が自分には流れている。そして、太閤秀吉の大いなる志を守ろうとした石田治部少輔三成の心を受け継いだのも自分だ、という誇りが彼の中に満ちていた。

恐ろしいという気持ちは、もう勝永の中になかった。ただ本意を遂げる喜びだけが心に満ちていた。彼は本当に舞い始めたい心を抑えて、

「かくも集まったり二十万」

と吟じた。周囲の将兵はぎょっとした顔で大将の顔を見る。どの顔も、決戦を前にして緊張を隠せないでいた。

「大きいな」

勝永が将士を見回してにこりと笑ったので、兵たちは心配そうに顔を見合わせた。

「父上?」

嫡男の式部少輔勝家が皆の心配を代表して、探るように言った。

「実に大きいではないか」

晴れやかな顔で勝永が答える。

「それは敵が、でございますか」

「違う。我々が、だ」

息子の不安を吹き飛ばすような微笑を勝永は浮かべた。

「大坂方には数万の味方が健在だ。右府さまはいまだお城で健在。真田左衛門佐信繁どの、明石掃部頭全登どの、長宗我部土佐守盛親どのをはじめとする諸将や、古い付き合いの七手組や大野兄弟も、これまでになく晴れがましい出陣だよ」

勝永はにこりと笑い、不安げな表情を隠せなくなっていた息子の肩を叩いた。

「硬いな。戦では強いだけではいかん。柔らかくないと」

「御意にございます」

大きく呼吸をして、息子は凛とした声で答えた。

「だからそれが硬いのだ。我らは義を貫き、天下を手に入れようとする者を相手に決戦を挑む。これこそ武者の本懐だ。違うか」

勝家も弾けるような笑顔を見せた。

「これに勝るものはありません。なあ皆の衆!」

緊張に身を強張らせていた将兵たちも兜を揺らせて笑いさざめき、頷き合った。

「大きい、大きい。さらに大きくなったぞ。これで大御所や将軍の気概にも負けぬであろうよ」

勝永の麾下は三千ほどであったが、目の前の本多忠朝勢を飲み込むような喝采を上げた。

「関ヶ原の前に伏見で槍を合わせたあの男と、こうして決戦の日に相対するとはこれも縁よな。大いに遊ぼうよ」

忠朝だけではない。勝永に強き男の姿を見せてくれた立花侍従宗茂も、家康の本陣近くにいるはずだ。

勝永は満足げに呟くと、秀頼から拝領した錦の陣羽織に袖を通した。華やかな武者振りを、兵たちは眩しげに見上げている。

戦を通じて得た多くの友が大坂に集っている。生まれて初めて彼に戦を見せてくれた男、後藤隠岐守又兵衛は、一日先に逝った。華々しくこの世を後にした。素晴らしい命の終え方だ、と勝永は思った。だが自分は、そうはしない。

「太郎兵衛、お前は寿命をまっとうした後にどこに行きたいか」

「極楽に行きとうございます」

父の剽げた口調に、勝家も軽口で返した。

「俺はな、ここに居続けるよ」

「は?」

「ここは修羅の地だ。もしかしたら、地獄におるのかもしれん。だがこの地獄で、人は己の手で世を変えることができる」

「そのようなことができるのは、天下人だけではないのですか」

それはどうかな、と勝永は楽しげに言った。

「地獄の後に何が残って始まるのかを、この目で見続けてやるのさ」

「はっ! 我らが勝利し、新たな天下を作りましょう!」

勝家は嬉しそうに応じたが、勝永はそれに頷かず穏やかな表情を浮かべているのみであった。そこに、

「敵に動きあり!」

と伝令が駆けこんできた。

備えよ、と勝永が命じると、既に戦意をみなぎらせた将兵が喊声で応じる。

「新しき世を産む前に、美しき地獄を見ろよ、家康」

誰にも聞こえぬよう呟き、勝永は晴れ晴れとした表情で大槍の鞘を払った。

第一章 石合戦

一

限りなく広い湖の上に、緑に萌える竹生島が見える。盛夏の太陽が放つ激しい光を受けた水面は、目を眩ませるほどである。だが、その緑は激しくきらめく光の中でも、声高に己があることを叫んでいるかのようであった。

天正十(一五八二)年六月の蒸し暑い空気が、八百八水を集めてたたずむ近江の大湖、琵琶湖を覆い尽くしている。焦げたように黒く日に焼けた少年が、蘆原の中で息を潜めていた。

密に茂った蘆の間から望む湖面は果てしない。少年は遥かに望む島から目を離して浜に目を戻す。微かに波だち、さざめくよう明滅する水面を眺めながら屈むと、足元から無造作に一つの石を拾い上げた。手の中で形と重さを量り、捨てる。同じ動きを何度か繰り返し、ようやく立ち上がった。

数十人の子供が、湖畔の砂利を踏んで石を投げ合い、左右に駆けまわっている。二手に分かれて押し合い、やがて一方が引き始めた。

彼は蘆原にじっとうずくまったまま動かない。動かずにいると、風が耳に届く。風は浜の喧騒と水際を撫でる波音と、蘆原のそよぎを交えて彼を楽しませた。

子供たちの様子をうかがうと、一方の優勢はもはや揺るがない。頭や腕を押さえて数人が湖畔にうずくまり、声を上げて泣いている者もいる。空中をいくつもの礫が飛びかい、数人は両手を広げて組み合っていた。

勝ちに乗じている者たちの後ろには、一際体の大きな少年が悠然と足を運んでいる。歩きつつ、歴戦の武将のように破れた扇を左右にうち振り、配下の者たちを追いつかっていた。

「助左衛門、甚之丞、様子はどうだった」

少年は蘆をかき分けてやってきた年かさの少年二人に訊ねる。

「こちらに気付いてはいないようです」

助左衛門と呼ばれた四角い顔をした少年が緊張した面持ちで答えた。

「助のやつ、見つかりかけてましたけどね」

「甚は黙ってろって。お前だって俺の後ろに隠れてただけじゃないか」

そのすぐ後ろについていた細面の宮田甚之丞がからかうと、杉助左衛門は拳を振り上げた。

「やめろよ」

少年は二人をたしなめると、手の中にある石をもう一度握り直す。形は丸く小さく、それほど重くない。少年は蘆原からそっと体を出し、大きな背中に目をやった。

腕を振りかぶり、体を反らす。弓なりにしなった体から放たれた石はまっすぐに標的へと向かう。だが少年は、石の後を追うように走り出した。敵の総大将の頭に石が当たり、怒りの形相で振り向いた刹那、少年は相手の腰のあたりに組みついた。

砂利に倒れたはずみで、上を取ったはずが取り返されている。

「太郎兵衛、やりやがったな!」

石が当たった傷から、血が一筋垂れる。転げ回った時にその血が顔中に広がり、赤鬼のような形相になった敵の総大将は、拳を振り上げる。

「今日という今日は許さんぞ!」

少年は鼻っ柱に振り下ろされた拳に、とっさに顎を思いっきり引く。大きな拳と黒い頭がぶつかり、悲鳴を上げたのは総大将の方だった。太郎兵衛と呼ばれた少年はその隙に体を起こし、もう一度頭から総大将の顎を目がけて跳躍する。

鈍い音とともに仰向けに倒れた総大将を見て、配下の少年たちが慌てたように騒ぎたてた。

「き、吉兵衛さま、大事ないですか!」

そうは言うものの、総大将に奇襲をかけた真っ黒な少年を恐れたのか遠巻きに声をかけるばかりである。

「何をしている。早く太郎兵衛を捕まえちまえ!」

鼻血も垂らしながら配下たちに命ずる総大将に向かって、太郎兵衛はためらいなく突進した。だが今度は、吉兵衛の方も反撃に出た。体に似合わずひらりとその突進を躱すと、肩口を掴み足を飛ばす、すると太郎兵衛はほぼ空中で一回転して地面に叩きつけられた。次の瞬間には、馬乗りにされて喉元を扼されている。

「正面から俺に勝てるわけないだろ」

勝利を確信した吉兵衛は、口元に満足げな笑みを浮かべる。

「ほら、参ったと言え。焦げ坊主!」

二人の少年はどちらもよく日に焼けているが、太郎兵衛の方がより黒い。

「参るかよ」

太郎兵衛はかすれた声で言い返すと、吉兵衛の股間を蹴りあげた。だがその脛に激痛が走る。

「お前のやりそうなことはお見通しよ。ほれ」

吉兵衛が裾をまくると、褌の上に鉢金が結びつけられてある。

「いつも不意打ちばかりしやがって。そう何度も引っかかると……」

そこまで言った吉兵衛は牛蛙の鳴き声のような音を発してひっくり返る。勝利に驕っているうちに、顎先に頭突きを食らって目を回していた。

太郎兵衛はゆっくりと立ち上がると、周囲を見回した。いつしか、劣勢だった味方が吉兵衛とその配下たちを取り囲んでいる。その先頭に立っているのは、太郎兵衛に仕える杉助左衛門と宮田甚之丞の二人であった。

取り囲まれた方は口々に参った、参り申したと言い、太郎兵衛はそこで初めてにっと笑った。焦げ坊主にふさわしくないほどに、白い歯である。

「お見事」

「あっぱれ」

と年上の少年たちに称賛されつつ太郎兵衛は胸を張って湖畔を後にする。

「うちの若殿さまをへこませるとは、大したもんだ」

意気揚々と街に戻る太郎兵衛の前に、馬が立ち塞がった。裸馬に乗っているのは、瀟洒な鶴の文様が入った小袖を身に付けた若者だ。

「鼻っ柱の強い若だから、たまにゃああおのけに転んでお天道様を拝めばいいのよ」

と哄笑する。そう言って、若者は太郎兵衛に手を差し出した。

「播磨は神代の後藤又兵衛だ。黒田の若についてここまで来た」

「森太郎兵衛」

太郎兵衛が手を握り返すと、又兵衛は軽々と彼を馬の上に引き上げた。馬の背は、五歳の子供にすると相当高い。太郎兵衛は悲鳴こそ上げなかったが、思わず又兵衛の腰を強く掴んだ。

「不意打ちで敵の大将を討ち取る勇士にしては心細いことだ」

又兵衛が言ったので、太郎兵衛はすぐに手を離した。

「気にするなって。俺もお前くらいの時には、馬に乗せてももらえなかった。何せ家が貧しくて、父上しか馬をもっていなかったからな」

軽く馬腹を蹴ると、馬はだく足で進みだした。それだけでも、太郎兵衛からは風を切って飛ぶほどに速く感じられる。

「森っていうと、勝蔵長可どのか、それとも黄母衣衆の小三次どのか」

森長可の父の可成は浅井、朝倉との戦いの最中、近江宇佐山で戦死した。長可は十三歳にして家督を継ぐと織田信長の寵愛を受け、人並み外れた武勇で数々の戦功を立てている。太郎兵衛が黒田吉兵衛、後の長政に頭突きをかましている頃、長可は信濃平定の後に越後へと攻め込んでいる。

もう一人、又兵衛が名前を挙げた黄母衣衆の森小三次は、名を吉成という。幼い頃から美濃の野伏せりとして暮らしてきたが、秀吉に出会って人生が一変した。常に秀吉の近くに仕え、使者の任を多く任されている。大禄を与えられているわけではないが、その信任は厚かった。

「黄母衣衆」

と太郎兵衛はそれだけ答えた。

「おお、そうか」

嬉しそうに、又兵衛は体を揺らした。

「お父上には随分と世話になっている」

黒田吉兵衛は、播磨宍粟郡の山崎城主、黒田官兵衛孝高の嫡男である。人質として羽柴秀吉の治める長浜に送られ、数年を過ごした。

摂津の荒木村重の謀反に巻き込まれ、村重を説得しようとして捕らえられたが、竹中重治の機転によって救われ、村重の一件が終わってからは播磨に帰ることを許されている。秀吉の中国攻めに合わせて、吉兵衛は再び長浜に送られていた。

覇気に溢れた十四歳の吉兵衛は、たびたび城下の子弟を集めては石合戦を催している。彼に匹敵する将領は長浜におらず、大抵は圧勝するのであるが、時に太郎兵衛の奇襲にあって、痛い目に遭わされていた。

「中国攻めの首尾はどうだ」

近江の長浜はこの時主戦場になっている備州から遠く、詳細な戦況はなかなか入って来ない。故郷を後にして、遠く近江まで来ている後藤又兵衛にしても、もどかしいところである。

「わからない」

太郎兵衛はまだ五歳である。父の森小三次吉成は主君の秀吉について中国攻めに参加しているが、太郎兵衛自身はもちろん留守番である。詳しい戦況がわかるはずもない。

中国攻めは、長らく苦しめられた本願寺を鎮圧し畿内を手中に収めた信長が、天下布武を実現させるべく起こした大戦であった。天正四(一五七六)年から始まった征西は、途中荒木村重の反乱によって中断を余儀なくされながらも、着実に進められつつあった。

信長が秀吉に課したのは、播磨、因幡、備前、備中を平定し、中国地方に覇を唱える毛利を抑えることであった。秀吉と幕僚陣は毛利側の名将である吉川元春、小早川隆景と智勇の限りを尽くした戦いを繰り広げている。

そんな中でも、秀吉は時を惜しまずに毛利方の拠点を着実に攻略していた。天正七(一五七九)年に宇喜多直家を屈服させ、同八(一五八〇)年には播磨三木と但馬を、そして同九(一五八一)年には鳥取城、続いて淡路を手中に収めている。太郎兵衛の父である森小三次吉成は常に秀吉の身辺に侍り、四方の勢力との交渉に奔走していたが、幼い太郎兵衛は知る由もない。

彼は物ごころがつくなり、山や湖を駆けまわり、陽光を吸い込んだ肌は瞬く間に黒く焼けた。最近では石合戦にも参加し、すばしっこさを生かして物陰に潜み、敵の総大将に奇襲をかけることを常としていた。

「若のお守じゃなくて、先鋒で戦いたかったな」

後藤又兵衛は無念そうに呟く。彼とて二十二の若者である。

「だからと言って、石合戦に交ざるわけにもいかんしな」

「石合戦、面白いよ」

太郎兵衛は自分がもっとも楽しみにしている遊びを馬鹿にされたような気がして、頬を膨らませた。

「実際の合戦はもっと面白いんだぞ」

又兵衛は血が滾ってきたのか、手綱を緩めて馬を走らせた。太郎兵衛は慌てて又兵衛の腰にしがみつく。

「今でこそ種子島で勝負がつくご時世になってしまったが、やはり弓矢と槍をぶつけ合って功を立てることこそ男子の本懐だよ。しかし何で武勇誉れの俺が若のお守をして近江におらねばならんのだ。播磨からすぐ近くで大戦が起こっているというのに」

口惜しげに馬を叩いた又兵衛の視界に、長浜の街がはっきりと見えてきた。

「戦国の世はもう終わるかも知れないってのによ」

と唸るように呟いた。

二

又兵衛がそう感じるのは、天下にはかつてないほどに力を持った武将が現れたからだ。その男こそ、織田信長である。

後に聡明の代名詞のように扱われる信長が、阿呆のように振舞っていたのは何故か。彼は後にもしばしば見せるように、果断の裏の繊細、残酷の裏の優しさ、といったように出会う者を戸惑わせる表裏があった。

表裏の差は、言うなれば滝である。

滝は落差があるほど、そこに流れる水量が多くなるほど、激しいものとなる。落差も水量も多くなれば、滝は己の身を削ることになるし、その近くにいる者は水煙に覆われて、その正体を見極められない。

信長は若い頃、己が持つ大瀑布の正体を自分でも理解できなかったのであろう。ただ、奔放に振舞うことによってしか、その奔流を表現できなかった。

何とか家督を継いだ彼にとって幸いなことに、その激しさを戦わせる相手に事欠かなかった。遠江の今川、美濃の斎藤、越前の朝倉、伊勢の北畠、と四方と争い、睦み合っているうちに、自分がどこにいるかに気付いた。

天下である。

天が下には無限とも思える広野が広がっている。彼は己が天下という器の中で縦横に疾走している時だけ、束の間の満足を感じることができた。早いうちから天下布武という印を使いだしたのも、己の器は天下でしかあり得ないという気概の表れである。

天正十年夏の時点で、彼の前に立ちはだかっていたのが中国の毛利である。大いに自家の勢力を拡大させた名君、元就は既に世を去っていた。だが、残された吉川元春、小早川隆景をはじめとする諸将は跡継ぎの輝元を盛り立てしぶとい抵抗を見せていた。

信長は中国攻略を焦ってこそいなかったが、急いではいた。彼の意は備州にとどまらず、既に九州を視野に入れている。丹羽長秀や明智光秀に九州の古い名族の姓、惟住や惟任を与えたのは西への強い意志の表れであった。

中国攻略を任された秀吉は着実に成果を挙げており、太郎兵衛の父、小三次吉成も黄母衣衆の一人として従軍している。

だが、備中高松城で清水宗治の頑強な抵抗に遭ってその足取りは止められていた。小早川隆景配下の将である彼は、秀吉のあらゆる工作を跳ね返し、備中高松城に立て篭っている。

信長に増援を願った秀吉は、もちろん四方の情勢を知らなかったわけではない。北陸も関東も多事多難で、大軍を送ってもらえないことはわかっていた。

だが信長自身か、もしくは畿内に駐留する光秀の軍勢を回してもらえば士気は上がり、何より毛利方の士気をくじくことができると考えていた。明智光秀が一万三千の兵を率いて西上を開始すると聞いて、秀吉は胸を撫で下ろしていたものだ。

明智光秀は、信長の天下を広めるのに大きな功績があった。美濃の名家の出であり、足利義昭と信長を繋いだのは彼である。謀略にすぐれ、かつ軍を率いては強く、そして政にも長けていた。

信長にとっては実に使える男だったのである。使える者に対しては、厚く遇するのが信長の流儀ではある。足利義昭の利用価値は徐々に下がっていったが、それは信長の光秀に対する評価が下がったことを意味しない。

京に近い近江に一万以上の軍勢を持つ光秀がいることには大きな意味がある。畿内はほぼ平定されたとはいえ、小さな抵抗は各所にあった。さらに、荒木村重の反乱以降、畿内でも何が起こるかわからぬという危惧もある。

だが、秀吉への救援の必要性は、その危惧を上回った。ここで備中高松城を抜けず、中国での戦線が後退することになれば、西への道はさらに遠ざかることになる。逆に、明智軍が秀吉と合流して毛利を屈服させることができれば、中国の情勢は大いに変わる。

「明智どのは織田軍の中でも抜群の強さだ。これで毛利が負けちまったら、天下の戦は終わりだぜ。俺の槍先がどこにも届かないまま大戦が終わるなんて我慢ならねえ」

「まだまだ戦は続くって、父上は言っていたよ」

事情はよくわかっていないながら、太郎兵衛は又兵衛を慰めるのであった。

「若はここにおいていてもいいから、俺を中国攻めに連れて行ってくれないかな」

戦功は戦いのあるところにある。功は敵が強いほど大きくなり、強敵が減るほど大功を立てる機会は減る。毛利を屈服させると、残るは大友や竜造寺、島津など九州の雄たちが雪崩を打って信長に屈服するのではないかと又兵衛は心配していた。事実、大友は既に信長に誼を通じていると噂になっていた。

又兵衛の焦りは日に日に募るばかりであった。

琵琶湖に面した長浜城は西の戦場がうそのように静まり返っている。秀吉は城下に商人を呼びよせ、信長にならって楽市を敷いている。四方から集った商人が市をなし、賑わいがまた人を呼ぶ。

市では怪しげな鍋や肉の屋台に交じり、焼餅の店もあった。

「おい、太郎兵衛。餅でも食うか」

又兵衛は馬を下りると、芳しい香りを振りまいている焼餅を求めて太郎兵衛に渡した。醤油の匂いに釣られて唾が湧き出し、太郎兵衛は大口を開けてかぶりついた。

「俺は酒を呑む。呑まないとやっとれんわ」

小袖をまくると、太い綱をより合わせたような筋肉が露わになった。太郎兵衛の父の小三次吉成は槍の名手であるが、小柄で一見貧相に見える。だが又兵衛は体も大きく、腕も太い。太郎兵衛はそれが珍しくて、思わず指でつついていた。

「おお、びっくりした」

急につつかれて、又兵衛は驚いて杯を落としそうになった。

「この腕は中国無双だ。俺に槍をつけて無事だった奴はいないぞ」

と力を入れてみせる。荒縄のような筋肉がぐりぐりと動いて、太郎兵衛は目を瞠った。

「槍も刀も力がなければ自在には使えぬからな。お前はまだ幼くて槍など持つのは先の話だろうが、鍛えておけよ」

誇らしげに腕を叩くと袖の中にしまった。

二人がのんびりと茶屋の軒先に座っていると、若者の一団が道一杯に広がって歩いて来る。よく見ると、石合戦の相手方である。太郎兵衛に気付いて手を振る者もいたが、又兵衛の顔を見て、ついと目を逸らせた。

「そんなに怖がらなくてもいいじゃないかよ、なあ」

「何かしたの?」

「喧嘩を売られたら買わずにおれなくてね。年下の者が相手でもちょっと強めにやってしまうんだ」

照れ臭そうに頭をかく。数十人からなる若者たちの群れに、町の人々は因縁をつけられないよう微妙に距離をとってやり過ごしている。その集団がふいに足を止めた。

「おい」

中心にいたのは、又兵衛の主である黒田吉兵衛であった。だが又兵衛は杯を空けながら軽く頭を下げたのみであった。

「何故俺に加勢しない。お前が護衛をしないからそこの子供に不意打ちを食らったではないか。俺の臣下であるなら拳骨の一発でもやっておけ」

吉兵衛はきつい口調で命じる。だが又兵衛は、聞くなりげらげらと笑いだした。

「加勢でございますか。戦場のことなれば、いくらでも加勢いたしましょう。ですが吉兵衛さまのそれは遊びではありませんか」

言葉は丁寧だが、口調は明らかに嘲っていた。

「それに、これなるはたとえ遊びとはいえ敵の総大将の懐深く踏み込み、その背後をとった真の勇士です。戦場においては年も位も関係ない。その武勇は吉兵衛さまなど足元にも及ばぬ天晴なもの。そのようなもののふに辱めを与えることはできませんな」

と言い放つ。

「お前、主君に喧嘩を売っているのか」

「勘違いされては困ります。俺が仕えているのは官兵衛さまであって、あんたじゃない」

又兵衛は既に、立ち上がっていた。戦いに飢えた若者の肉体は喧嘩への期待に膨れ上がっているように、太郎兵衛には見えた。

吉兵衛も子供の中では相当に大柄だが、又兵衛とはまとう気配が全く違っていた。

「喧嘩なら買いますよ」

「城下でそんなみっともない真似ができるか!」

「みっともない目に遭うのは吉兵衛さまだけですな」

吉兵衛は忌々しげに又兵衛を睨みつけ、城の方へと去っていく。一応は国元からの使いという名目で来ているので、宿は城内の一角にある。又兵衛が声を抑えて笑いながらその背中を見送っていると、大路の向こう側から悲鳴が聞こえた。

「おい、あれ黄母衣衆じゃないか」

遠くから見ると黄金色に見える甲冑に、体を覆わんばかりの母衣を背中に結わえた姿は、秀吉側近の証である。母衣とは竹を編んだ物に大きな布をかぶせ、後方からの矢防ぎと指物の役割を持たせたものだ。使い番の証として派手な色の布を使い、秀吉の周囲に侍る者たちは鮮やかな黄色の母衣を与えられている。彼らは秀吉の手足となり、四方への使者となって交渉を任されている精鋭たちであった。

その一人として太郎兵衛の父も働いている。長浜では黄母衣の姿を見れば問答無用で道を空けねばならない。まして馬を疾駆させているとなれば大事が起こっていることは間違いない。そんな時に馬蹄にかけられたと訴え出ても、それは馬前に立つ方が悪いとされた。

「父上だ!」

矢のように城に駆け込んだ騎馬を見て、弾かれたように太郎兵衛は立ち上がった。

三

織田信長が死んだ。

街の人々がそれまでの平穏をかなぐり捨てて荷物をまとめ、逃げまどう姿を見て、

「天下人ってのは大したもんだな。一人死ぬだけでこの騒ぎになるのか」

と又兵衛は感心していた。だが太郎兵衛は怖かった。前の日まで穏やかに笑っていた町の人々が血相を変えて荷を車に積み込んでいるのだ。

「こりゃあ荒れるぞ」

又兵衛は太い腕をぱちんと叩いた。

長浜の町に走った衝撃は、当然として城中の人々の動揺を誘った。中国攻めに参加していたが負傷し、一足先に長浜に帰ったのを契機に城を任されていたのは、木村定重である。

近江蒲生郡の土豪で、秀吉が長浜に赴任してからその家臣となった。親子三代にわたって秀吉に重用され、子の重茲は豊臣秀次の家老となり、孫の重成は大坂城で秀頼の側近として仕えることになる。定重は城の警戒を厳にするとともに、諸将に如何すべきかを諮った。長浜を守る兵は数百に過ぎない。

「右府(信長)さまに変事があったこと、確かに耳には入っていたが」

明智光秀の軍が、信長の宿所であった京の本能寺に攻め入ったとの報は、京に近い長浜に翌日のうちに伝わってはいたが、誰もが確信を持てないでいた。

木村定重は秀吉と何とか連絡を取る方策を探ったが、もし毛利方に使者を捕えられでもしたら主君の命も危うい。

「わしが直接行く」

と周囲には打ち明け、実際にそのように準備もしていた。

光秀は信長の勘気に触れて意気消沈し、恨みを抱いていたとの噂もあるが、秀吉は有名なものだけで二度も信長を激怒させている。その度に家臣たちはひやひやしたものだが、それで秀吉が信長を裏切るなどと思ったことはない。従って城内の諸将は、

「日向守(光秀)さまには昔からの謀があったに違いない」

との結論に達した。

光秀ほどの将であれば、信長の守りが手薄になる機会をじっと待っていたに違いない。だが、直属の軍勢だけで信長亡き後の混乱を収められるとは考えられない。兵力をどこからか持ってこなければならない。

定重たち長浜の留守居たちがすべきことは二つに一つであった。秀吉の主力が中国から帰ってくるまで待つか、乾坤一擲の一撃を加えて華々しく散るかである。

「そのような無駄死にを筑前さまが喜ぶとは思えない」

定重のその一言で、突撃して散華するという策は却下された。

「殿は命の張り方を知らぬ男を嫌う」

秀吉は自ら志願して死地に身を置いたことがある。浅井朝倉の両軍から挟み撃ちを食らった際の、金ケ崎の退き陣である。一歩間違えば命を落としかねない一か八かの戦場であった。

秀吉は見事に賭けに勝ち、名声と信長の信頼を得たものだ。一貫して無駄死にを避け、勝負どころで無謀にも見える賭けに出る主君と共に働いてきた定重は、長浜を自滅させるような挙に出るわけにはいかなかった。

留守居の諸将にはもはや、秀吉本人の指示を仰ぐ他に名案は浮かばない。

だが、連絡をとろうにも街道筋には光秀の手が回っているはずであるし、彼の麾下とみなされている丹後の細川藤孝や大和の筒井順慶も動き出しているのは間違いない。彼らが東西の連絡を断とうとするのは自然であるし、その壁を越えるのは決死行になるに違いなかった。

そこに使いが駆けこんできた。

秀吉近侍の黄母衣衆の一人、森小三次吉成である。体は小さく色は黒く、大柄で色白な木村定重とは対照的である。だが、その体から発せられる闘気ともいえる気配は、兵たちの目を伏せさせるほどのものであった。

吉成は備中高松から馬を乗り継ぎ、休みもとらず駆け続けてきたというのに、泰然として慌てた様子も見せない。

そして定重たちは、秀吉から与えられた命を見て絶句した。

「これから数日のうちに姫路にとって返して京に入るゆえ、長浜留守の者たちは日向守が軍勢を差し向けてくれば無理せず逃げよ」

とあった。数日、というのは当然秀吉がこの書状をしたためてから、ということだから京に入るのはあと二、三日のうちだ。

「筑前さまは気でも違ったか。備中から京まで何里あると思っているのだ」

「数日で帰ると仰ったからには、必ず行うのが我が殿ではないか」

吉成の言葉には揺るぎがない。

「……それもそうだ」

定重も頷く。

「日向守さまの動きはどうか。筑前さまは掴んでおられるのか」

「わからん。ただ、変事を知って数瞬の後には京へ戻られることを決められ、我ら黄母衣衆には畿内の諸軍に伝令に向かうよう命じられた」

定重には備中と京の距離の他に、さらに大きな懸念があった。

「そもそも殿は、毛利に対する援軍を右府さまに求めるほどに苦戦しているではないか」

秀吉の手元には三万の軍勢がいる。だが、四万を超える毛利軍に対するために、信長は光秀を備中に向かわせようとしていたのだ。

「なのに退き陣がうまくいくのか……」

「そこは殿のお手並みだ」

吉成も秀吉がどのような手を打って毛利の目をかすめ、三万もの軍を西に向けるのか見当もつかなかった。ただ、やると言うまでの数瞬で、秀吉の頭に何らかの名案が浮かんだと信じるしかない。

実際、秀吉は大きな博打に出ていた。

備中高松城を守る清水宗治が腹を切って城を開けば、講和を受け入れようと申し入れたのである。忠誠を尽くした将を見殺しにするのは小早川隆景も吉川元春も受け入れがたかった。だが、四万の軍勢をもってしても、秀吉に勝てるかどうか自信もなかったのである。

秀吉の申し出に、ついに毛利方は乗った。

使いに立っていた安国寺恵瓊は、当時、信長が足元をすくわれることを予測するほどの炯眼の持ち主であったが、それでも秀吉の堂々たる態度に騙された。

むしろ、秀吉の態度の変化に安堵していたほどである。ともかく、秀吉は薄氷を踏むような思いで、清水宗治の切腹を見届け、かつ飢えきった城内の兵に施しを与えた。その様は悠然として、恵瓊も後に秀吉に面会した際激賞して見せたほどである。

ともかく、毛利との講和を成立させた秀吉は全軍に、東へ向かい、姫路に着くまで全速力で駆けよと命じた。飯も食うな夜も寝るなという無茶な指示である。この命を受けた秀吉軍の動きも見事であった。

このような命を受けたからには、やりきらねばならんし、成算があるから言っているのだと将兵が信じるほどに秀吉という将は一目置かれていた。

そして瞬く間に退き陣の態勢を整えると、秀吉は整然と東へ向けて軍を動かした。当時の街道は狭く、大軍を一斉に動かすには向いていない。伏兵を置かれてはひとたまりもないが、表面上は平然と、撤退ではなく作戦の一環として移動していると全将兵が姫路に至るまで信じ込ませていた。

もちろん、使者を先行させて街道脇の村々に炊き出しをさせ、全力で駆けさせたのは言うまでもない。将兵もこの男についていれば、飢えることなく走れるとわかっているのである。

通常、行軍速度は一日六里程度である。しかし、六月六日午後に備中高松城を後にした秀吉軍は、途中に難所の船坂峠があり、さらに豪雨にみまわれたにもかかわらず、六月八日中には姫路に達していた。特に備前沼城から十八里を駆け抜けた速さは、尋常ではない。

姫路に着いた秀吉は、ついにその意図を明らかにした。

四

長浜城に残された将兵たちは、昂る期待と不安に顔を見合わせていた。

天下様として君臨しつつあった信長が、こうもあっさりと世を去るとは誰も思っていなかったほどに、その存在は大きくなっていた。

「戦になる」

顔を合わせれば、男も女もそう囁き合った。それも、これまでとは違う、天下を奪い合う大戦だ。もちろん、歓迎する者もいた。

「腕が鳴る!」

後藤又兵衛は、自分もその大戦に参加できるものと思い込んでいた。播磨の将、黒田官兵衛孝高の息子、黒田吉兵衛の随員として長浜に来ている。孝高は秀吉の信任が厚く、又兵衛はその武勇を孝高に高く買われていた。

「俺が行かなければ始まらん」

とすら、又兵衛は太郎兵衛に豪語していた。だが、秀吉軍が姫路を発したとの噂が流れても、長浜には何の命も下されなかった。

「どうなってるのか、お城の様子を訊いてくれんか」

苛立つ又兵衛は、大きな体を折り曲げるようにして太郎兵衛に頼みこんだ。だが、石合戦では表情一つ変えず総大将の背後をとった太郎兵衛が、あからさまに嫌な顔をした。

「できない」

とにべもなく断ったのである。

「どうしてだよ。お前の父君は黄母衣衆なんだろ」

「お勤めのことを訊くと叱られる」

「ああ……」

確かに、と又兵衛も納得はできた。黄母衣衆が扱うのは、秀吉の帷幕の中でも、もっとも秘密を要するものである。子供であっても、漏らすことは許されないのは当然であった。だがこれで諦める又兵衛ではない。

「なにも俺は秘密が知りたいというわけではない。陣に加わりたいだけだ。そう言ってくれんか」

「言えない。自分で言って」

太郎兵衛は又兵衛が戦に出ると活躍しそうということくらいはわかるが、怖い父にものを頼むにはどうすべきか知らない。

又兵衛は森家の門を叩き、秀吉から預かった命を城に伝えてようやく一息ついている吉成を訪ねた。

「筑前守さまはどこで日向守を叩くおつもりか」

と思い切ったことを訊く。

「それは私の思慮の外だ。たとえ知っていたとしても、あなたに教えるわけにはいかない」

「わかっています。ですが、この大事を前にして槍を振るえないことは武門の恥。どうしても教えていただきたい。教えていただけぬのであれば一人京に上って馬前に馳せ参じ、筑前守さまに願って先鋒となる所存です」

「ご随意に」

吉成はすげなく応じる。

「言っておくが、武門の務めとは何か。それは主命を奉じて全うすることである。目の前に戦があるからといって功に逸り、一騎駆けの無謀に憧れることこそ恥と心得られよ」

六尺はありそうな大柄な又兵衛の前では、吉成は実に小さく見える。だが太郎兵衛は二人が向き合っている姿を見ているだけで、これは父の方が強そうだと感じた。

「あなたは黒田官兵衛どののご子息に従ってここに参られた。主君の子を守りきることは、戦場で敵の首を挙げることに何ほども劣らない。その務めを捨てて一騎駆けを望むなど、それは匹夫の勇であって武門の誉れではないのだ」

吉成に諭されているうちに、又兵衛の首は徐々にうなだれてきた。

「我らは中国攻めに加わっている者たちの家族、そして質に送られている者たちを連れて長浜を出る。東の七尾山に築いた出城にこもり、殿の援護を待つ」

「では戦は」

「手出しされぬ限り一切せぬ」

二人の間に沈黙が流れ、太郎兵衛は覗き見を止めて屋敷の外に出た。

石合戦は当分なさそうであった。長浜の町は間近に迫った戦の予感に、興奮を抑えきれないように見えた。

足軽たちは具足を身につけ、騎馬武者の下知に従って城の各所へと駆けていく。商人は商品を売り切ると早々に市を後にして去った。町の人々も年寄に先導されて城へと入っていく。

長浜は光秀の城、近江坂本にも京にも近い位置にあり、いつその軍勢が攻め寄せて来るかわからない。留守を任された諸将は、長浜を捨てることを決めていた。

つまらないな、と石を蹴りながら太郎兵衛は路地の端を歩く。指物もない一人の武者が辺りをうかがうように馬を進めていた。怪しい奴、と礫を一つ拾って、大きく振りかぶる。体と腕をしならせて力一杯投げると、礫は騎馬武者の鉢金に当たってしまった。

がん、と鈍い金属音がして武者はよろける。慌てて身を隠した太郎兵衛であったが、すぐに襟首を掴まれた。

「何しやがる」

と面頬の下から怖い顔で睨みつけてきたその武者は、太郎兵衛の顔を見て拍子抜けしたような表情になった。

「俺だよ、俺」

その声は後藤又兵衛のものであった。

「出陣?」

父に行くなと諭されたはずの又兵衛が戦装束なのを見て、太郎兵衛は首を傾げた。

「勝手に行くのさ」

「そんなことしていいの?」

太郎兵衛が無邪気に訊くと、又兵衛もきまりの悪そうな顔をした。

「駄目なんだがな、今は天下の大事だ。小三次どのには叱られたが、こんなところで若殿のお守をしているくらいなら、槍をとって名を揚げる方がよほどお家のためになる。要は惟任日向守の首級を挙げればいいのだ!」

自分に言い聞かせるように叫ぶと、黒塗りの大槍を掲げて見せた。忙しげに街路を行く町人たちがぎょっとした顔で又兵衛を見上げ、関わり合いになるのを恐れるように早足で駆け去った。

「では行ってくるぞ」

からからと笑うと、又兵衛は長浜の大路を堂々と一騎進んで出立しようとした。だが馬首を廻らせ太郎兵衛のところへ戻ってくると、

「お前はどうする」

と訊ねた。

「どうするって?」

「一緒に来ないか。戦場に行くのに供回りも連れて行かないのはみっともない。かといって、吉兵衛さまの耳に入ったらまたやかましいことを言われるに違いないからな。それに、俺が武功を立てたらその証人となる者がいる」

そう誘われて、太郎兵衛の心は波立った。

「お前がこれから強い武者になるには、戦場を知らねばならんぞ」

太郎兵衛はまだ五歳であるから、もちろん戦場は知らない。だが石合戦に何度も交わるうちに、本当の戦場を見たくなっていた。父は秀吉について四方へ出征して家にいることの方が少ないし、勤めのことは一切口にしない。

ただ、父は城持ちでも何でもなく、屋敷も桧皮葺のあばら屋に住んでいるというのに、城内の者が父を軽んじることはなかった。秀吉配下の猛者達はもちろん、その同輩ですら吉成を訪れると丁重な物腰で用件を伝えていく。

城下では知らぬ者もいない将領が、親しく父に接しているのは太郎兵衛には誇らしくもあり、また謎でもあった。その秘密が戦場にあるのだろう、と漠然と考えているのみだ。

その戦場を又兵衛が見せてくれるというのだ。もちろん太郎兵衛は、本当の戦場がどのような場所か、まだ知らない。

「行く!」

と弾けるように答えると、又兵衛は嬉しそうに頷いた。

五

又兵衛は城外の茂みに潜み、何かをじっと待っていた。

「小三次どのは決して口にせぬだろうが、黄母衣衆は筑前さまの傍に侍るのが務めだ。長浜への使者の任を終えれば必ず本陣に戻るだろう」

その後をつけるのだ、と又兵衛は舌舐めずりをした。やがて黄色の母衣を背中にはためかせた一騎の武者が、長浜の町から駆けだしてくる。馬を乗り換えた吉成が、急ぎ西へと走り去った。

「俺たちも行くぞ!」

又兵衛は勇躍して馬に跨る。太郎兵衛も後鞍に跨らせてもらった。吉成は馬を巧みに操り、街道を疾駆していく。又兵衛は懸命に馬腹を蹴ったが、瞬く間にその姿を見失った。

日は暮れて、あたりは闇に包まれ始める。この当時、鎧を身に付けた武者は恐ろしくもあり、一方で金の成る木でもあった。戦死者から武具をはぎ取り、流通させる市がどの町にもある。

一人で、しかも子連れで街道を彷徨う武者など狩りの対象でしかない。農民、といっても戦国の男は大なり小なり実戦の経験がある。弓も鉄砲も槍も、一人前に使える者が多かった。

そして又兵衛の前には、二十人ほどの男たちが弓と槍を構えて立ち塞がる。

「身ぐるみ置いていかれよ」

脅しの口上も堂々としたものである。太郎兵衛は闇に光る白い目を見て震えあがったが、又兵衛は怖じることなく、

「筑前さまの軍を見なかったか」

と逆に訊ねる始末である。

「その甲冑と槍を渡せば教えてやる」

男たちはじりじりと包囲を狭めてくる。又兵衛はしばらく鼻をうごめかして周囲の匂いを嗅いでいたが、

「よかった。火縄の匂いはしない」

嬉しそうに太郎兵衛に告げた。太郎兵衛も慌てて鼻をひくつかせてみるが、確かに晩夏の湿った土の匂いが漂っているばかりで、煙硝の気配はない。

「ここは見なかったことにしてやる。俺のめでたい出陣を、お前らのような百姓の血で汚すのも下らない。追い剥ぎは戦に敗れて疲れた者を狙うべきで、俺のような勇士を狙うのは命を縮めるだけだぞ」

頭目らしき男はそれに答えず、

「やれ」

と一言命を下した。十数本の矢が唸りをあげて飛び、又兵衛の巨体に迫る。数人が駆けよって、槍を一斉に突き出した。だが鏃の一つも、槍の一本も又兵衛に届くことはない。鏃は全て地に叩き落とされ、槍を突き出した者たちの首は宙を飛んでいた。

「俺はやめろと言ってやったからな。恨むなよ!」

咆哮をあげた又兵衛が槍を投げると、弓を構え直していた者が一人、絶叫もあげずに倒れ伏す。首を飛ばされた男たちの槍を次々に拾い上げ、四方に投げるとその度に賊の命が消え去った。

最後に一人残った頭目は悲鳴をあげて逃げ出すが、又兵衛は馬を走らせて蹄で蹴散らした。大刀を抜いて一閃させると、男は闇の中でも鮮やかな血しぶきを上げて絶命する。

「戦に出ようという武人から物取りをしようというのだから、仕方ない報いだと思えよ」

愛用の槍の穂先をあらためて刃こぼれも歪みもないことに満足した又兵衛は、はっと何かに気付く。

「筑前さまの行き先がわからないままではないか」

がんがんと槍の柄で己の頭を殴った又兵衛は、街道の先を見やりながら思案に沈んだ。

「お、こりゃいかん」

数百人の軍勢が街道を北へと駆け抜け、又兵衛は慌てて身を隠した。桔梗の旗印を押し立てた明智の軍勢が近江の諸城を落とすために軍を送りこんでいるらしい。六月九日の日暮れを迎え、長浜から京へ続く街道には人影もない。

「長浜や佐和山は日向守に取られるだろうが、戦場になるのはもっと西なのかもしれんな。とりあえず京まで行って宿をとろう」

又兵衛は口惜しげに舌打ちした。

「どういうこと?」

「京の前には摂津がある」

又兵衛たちは馬を走らせて佐和山に入っていた。近江の国で後に彦根と呼ばれる地域の城は佐和山にあり、後に石田三成が改築する以前の、素朴な山城である。町は琵琶湖畔に広がり、湖東を走り遥か東北へと連なる東山道の物資を中継する拠点となっていた。明智の軍勢は城に入っているが、町は静まり返っている。

「摂津衆の主力は高山右近と中川清秀の両将だが、この二人の動きが見えない」

大坂、摂津は、織田軍にとってある種の鬼門である。

かつては石山本願寺が拠点とし、長年にわたって信長の西進を妨害し続けた。そして荒木村重の謀反によって、中国攻めはさらに遅れたものだ。

信長も秀吉も、摂津衆の扱いにはかなり神経を遣っていた。秀吉は中川清秀と義兄弟の誓紙を取り交わしたほどである。これは二人の親密さを表すというより、微妙な距離を示しているといってよい。

摂津が明智に与すれば、秀吉の中国大返しは意味をなさなくなるのは間違いなかった。

「丹羽越前守さまと三七信孝さまが堺におられるが、軍を離れられているとの噂だ」

三七は信長の三男信孝のことで、丹羽長秀が後見人としてついていた。又兵衛は知る限りの近畿の情勢を話し続けるが、もはや幼い太郎兵衛の頭では理解できない。

「要は、もともと摂津にいる連中がどちらにつくかで、話は大きく変わるということだ」

摂津は辛うじてわかる。京の南にある、海沿いの町で商いが盛んなところだ。だがわからないことがある。

「摂津の人たちはどうして迷ってるの。悪いのは右府さまを殺した人でしょ?」

「さ、それが大人のずるいところさ」

ことさら分別臭い表情を作って又兵衛は太郎兵衛の頬をつついた。

「大義名分を口では言いながら、裏で損得を考える。かといって損得だけでもないのが困ったところだ。結局は、建前と損得をはかりにかけて、どちらに傾くかと考えているのさ。傾いた先が見苦しいか華々しいか、それだけの違いだ」

「又兵衛はどっちなの」

ふいに太郎兵衛が訊いたものだから、又兵衛は意表を衝かれた顔になった。

「俺か? そうさな……」

しばらく考えていた又兵衛は、

「常に華々しい方を選んでいたいね。筑前さまのようにさ」

「筑前さまは華々しい?」

「そうさ。官兵衛さまがいつも言ってる。あの方は顔は猿だが、その背中に太陽を背負ってらっしゃるとな。俺から見れば、官兵衛さまだって十分すごいんだが、その殿が言うんだから間違いないよ」

そうか、と又兵衛は合点がいったように手を打った。

「月と太陽じゃ勝負にならんよな。筑前さまが太陽なら日向さまは月みたいなお人と官兵衛さまは仰っていた。どちらも空に輝くが、その光はあまりに違う。この戦、勝ったぞ」

わはは、と満足げに笑うと馬の尻に鞭を当てた。

「やっぱりよくわからない」

太郎兵衛は懸命にその背中にしがみつく。もしかしたら明日にも戦場とやらを目に出来るかと思うと、胸が高鳴るのであった。

六

六月十日の夜になって、二人は京に入っていた。相変わらず羽柴軍も明智軍もどこにいて何をしているのか、人によって言うことはばらばらであった。ただ、どうも秀吉の動きに比べると光秀の動きが後手に回っていることは又兵衛にもわかった。

「やはり京を巡って戦うのかな」

天下分け目の戦いとなると、やはり京の奪い合いという印象が又兵衛にはあった。彼も昔話にしか聞いたことはないが、近年でもっとも激しい戦は、応仁年間に京で繰り広げられた。

「京には何があるの」

「そりゃあ……御所があるからな」

当時の皇室は名目上の権威こそ残ってはいたが、貧しさも極まっていた。そんな中、各地の大名に位階を授けたり古今伝授などの古くからの技能を生かして何とか日々を暮らしているのである。

父、信秀の代から引き続いて信長が助けの手を差し伸べたので、朝廷の財政はやや改善していた。だが天下を争う戦の目的が御所か、と言われると又兵衛にもよくわからない。

「それだけ?」

「じゃあ太郎兵衛はどこで戦になると思うんだよ」

又兵衛はむっとしたように訊ねた。だが太郎兵衛にわかるはずもない。京も大坂も彼にとってははるか遠い世界だ。

「やはり京にいよう。日向さまは公方さまに近かったお人だ。天下に号令をかけるとなれば京を押さえようとするはずだし、筑前さまはそれを許さないはずだ」

それに、光秀の居城である近江坂本は京に近い。京を落とされることは、城の喉元に刃を突きつけられるのと同じだ。

京には秀吉と共に黒田家が昵懇にしている豪商の今井宗久の別邸がある。そこでもう一度四方の情勢を探ってから、戦場を見極めるつもりであった。

だが、単騎で槍を提げて街道を行く又兵衛の姿を見ても、誰何する者もいなかった。これには又兵衛も奇妙に感じた。

「もはや戦は終わっているのか?」

と首を傾げつつ進む。京の町に入っても気味が悪いほどに静かで、市で商いをしている者もいない。かといって、日向守の名で出されている高札もなく、誰が京を支配しているのか又兵衛にもわからなかった。

清水寺近くにある今井宗久の別邸を訪れると、当主は堺の本邸にいて不在であった。それでも佐和山にいるよりは情勢もはっきりわかる。宗久の留守を守っている若い商人は、信長が死んだという騒乱の中でも落ち着いているように、又兵衛には見えた。

「商いは何が起こるかわかりませんから。右府さまが日向守さまに弑されたのも、驚きではありますがあり得ぬことではないので」

そう言って、又兵衛に知る限りのことを教えてくれた。

「昨日、筑前さまの本隊は既に尼崎の手前まで到達しているとのことです」

「尼崎……。ということは姫路でしばし休まれたということか」

「はい。尼崎は摂津の西の入り口にあたります。筑前さまは姫路で兵に休みを与え、同時に摂津衆、大和衆の動きを見極められたようです」

中川清秀、高山右近といった摂津衆は、羽柴と明智を秤にかけ、どちらに命運を託すか決断を下したという。

「筑前さまの御運は尽きていない、ということか」

という又兵衛の言葉に商人は頷いた。

「日向守さまがひそかに頼りにしていた細川幽斎、与一郎忠興のご両人、瀬田城の山岡美作守さまなど全て、与力を断りました」

「日向守さまは随分備えがおろそかだったのではないか」

又兵衛は驚きを露わにした。

「日向守さまは思いつきで主君を殺したのではないか。これでは畿内に誰も味方もいないまま、兵を挙げたことになるぞ」

又兵衛は聡明な印象の光秀が破れかぶれの挙に出たとは今でも信じられない。

「もしや、北陸の上杉や四国の長宗我部との密約でもあったのでしょうか」

「その気配はありません。上杉は柴田さまが防いで一進一退の攻防が続いておりますし、長宗我部は丹羽越前守さまの征討を前に防備に忙しいはずですから、海を渡る備えなどないでしょう」

太郎兵衛は退屈になって、庭へと遊びに出た。長浜の屋敷は、必要なもの以外は何もない。茶も歌もやらない吉成は、小ぢんまりとした庭に駄馬を数頭飼っていた。

「このご時世何があるかわからんし、何が役立つかわからん」

というわけで、太郎兵衛の知る庭は馬小屋の建つ獣臭い一角である。

だが、京の今井邸の庭は別天地であった。美しく刈り込まれた松と波をかたどった白砂に、苔で覆われた石が配されている。

「これは海を表しているのだ。水を一滴も使わず、大海を表す。数寄者というのは面白いことを考えるものだ」

太郎兵衛の後ろに、一人の男が立った。聞き憶えのある声だ。

「こんなところで何をしている」

叱っているわけではないが、太郎兵衛がぎくりとするのも無理はなかった。父の親しい友人である山内猪右衛門一豊の声だったからである。

彼は秀吉配下の中で特に吉成と親しい男だ。岩倉織田の重臣であった父を持つが信長に攻められて没落し、後に信長に拾われて秀吉の与力につけられていた。妻の千代、弟の康豊も含めて家族ぐるみの付き合いがある。

「えっと……」

太郎兵衛がこれまでの経緯を頭の中でまとめ、訥々と話し終えるまで猪右衛門はじっと待っていた。

「又兵衛が連れて来てくれたのか。困った奴だ」

猪右衛門は縁に腰を下ろした。

「男子たるものいずれ戦には出るのだから、行くなとは言わん。だが、戦に出ていいのは戦えるだけの力を持ったものだけだ」

「見ているだけでいいって」

「鉛玉も鏃も飛んでくる。少しでも道に迷えば、野盗の類が潜んでいるのだぞ」

と猪右衛門は脅かす。

「野盗は又兵衛がやっつけてくれた」

「あやつの槍に勝てる者はそうそうおらんが、今は一人の武勇ではどうにもならんことも多いからな」

太郎兵衛はこのまま長浜に帰れと言われるのではないか、と身を縮めていた。京に至っても、まだ戦場は目にしていない。

「そういうことなら、俺と筑前さまの本陣に行くか。そこなら安心だろう」

それは気乗りがしなかった。本陣には父がいる。

「何だ、叱られることを怖がっているのか」

微かに笑みを含むと、頬にある大きな傷が形を変えた。天正元(一五七三)年の朝倉攻めの際、顔に鏃を受けながら敵将を組打ちの末討ち取った。猪右衛門武勇の証である。

「猪右衛門さんはどうして京に来たの」

「ああ、俺はお役目をいいつかってな」

秀吉は変を知るなり、すぐに数人の側近を東へ走らせた。そのうちの一人が猪右衛門であったのだ。彼は、かつて瀬田城の山岡氏に仕えていたことがある。

瀬田の山岡氏は南近江を拠点とする国人領主で、それほど大きな勢力を張っていたわけではない。だが柳生や甲賀衆との関係が深く、諜報に力を入れていた信長に重用された。山岡家当主の景隆も、次の天下は信長であろうと見当をつけ、懸命に忠勤に励んだものだ。

だが、秀吉か光秀につくか、という予測はつきがたかった。

もともと足利将軍家や六角氏に近い立場だった山岡景隆が、光秀側についても何ら不思議はない。そこで景隆の人物をよく知る猪右衛門を派した、というわけである。

「だが、俺が行くまでもなかったよ」

世の流れを見極めた山岡景隆と甲賀衆は、瀬田橋を切り落として光秀の誘いを断って見せた。

「心配していた摂津衆も明石どのの説得で筑前さまへの与力を約束したしな」

「明石?」

「ああ、太郎兵衛は知らぬだろうが、摂津の高山どのを動かしてくれた切支丹武者だ」

先ほどから聞こえている調子外れの歌は、明石掃部頭のものであるらしい。

明石掃部頭全登は、備前美作の出である。宇喜多家の家老として活躍している明石景親の子で、熱心な切支丹である。彼は同じ切支丹である高山右近の説得を秀吉から命じられ、急ぎ畿内へと走っていた。

「そちらの方も、うまくいったようだ」

猪右衛門の表情は明るい。

そのうちに、調子外れの異国の歌は終わり、障子が荒々しく開けられた。やたらと縦に長い人だ、と太郎兵衛は思った。

「猪右衛門どの、ご子息かな」

声が大きい。だが歌声の聞きづらさに比べると随分と耳に心地よい通る声だ。

「俺のではないよ。小三次どのの子だ」

へえ、と感心しながら全登は太郎兵衛を抱き上げた。腕は細いが異様に長く、腕と体の間に出来た隙間から落ちそうになる。

「小三次どのは長浜にお住まいではなかったか」

この人も父を知っているのか、と太郎兵衛は驚いた。天下の武士はみな父と顔見知りなのではないか、と思えるほどだ。

「太郎兵衛というのか。お前の父御には随分と世話になっている。宇喜多家をはじめ我が明石家など備前衆が筑前さまに投じる際には、何度か使者に立ってくれた。織田家の使いだからどれほど嵩にかかってくるかと思いきや、実に丁重に我らを扱ってくれたものだよ」

全登は太郎兵衛を庭に下ろすと、

「私は備前に戻るよ。筑前さまが大返しをして毛利が追ってくる気配は今のところないが、いつ変心するかわからん」

と猪右衛門に告げた。

「次に会う時は筑前さまが天下さまにおなりかな」

「そう簡単にはいかんだろうが、右府さまに近づくだろうな。ともあれ、ご武運を。さんたまるや!」

全登は二人に向かって十字を切ると、下手な歌をがなりながら去って行った。

七

又兵衛と太郎兵衛は結局、京の今井邸に二日滞在した。今動くのは危険だと猪右衛門が強く諌めたこともある。京が静かであったのは、光秀が厳しく警戒していたからではあるが、又兵衛を見逃したようにどこか浮足立ってもいた。

太郎兵衛の戦を見たいという願いも、目を血走らせている大人たちに気圧されて消し飛んでしまっていた。

今井宗久たち京や堺の豪商たちは既に秀吉に軍配を上げていたが、だからといって光秀も彼らを敵に回すわけにはいかない。秀吉方の人間が京にいても、みだりに屋敷に踏み込むことは避けていた。

もちろん、京から大坂へ向かう街道は全て封鎖されている。京にいることは黙認されても、堂々と参陣する者を通すとは思えなかった。

「筑前さまはもう富田まで来ているそうだ」

富田は摂津高槻にあり、京のある山城国とは目と鼻の先である。

「そこで軍容を整えて一気に攻勢に出るのであろう」

秀吉は軍を疾駆させたとはいえ、そのまま明智軍に突撃させるような真似をするはずがなかった。

「もはや戦が終わった後の手はずを整えられているだろうな」

という猪右衛門の予想は半ば当たっていた。この戦を私戦と責められることのないよう、周到な手を打っていたのである。それが、織田信孝を総大将とすることであった。

秀吉は信長の晩年には麾下の四天王と目されるまでになっていた。だが、もともと織田家の重鎮である柴田勝家、尾張守護の斯波氏家臣であった丹羽長秀、美濃の名族の出である明智光秀の三人に比べると家格が随分と落ちる。

秀吉はそんな自分の出自に箔をつけるためと、強面の先輩を懐柔するために柴田と丹羽から一文字ずついただいて羽柴と名乗っているほどだ。

しかも丹羽長秀は信孝を戴いている。信長の長子で、資質ももっともすぐれていると目されていた信忠は、本能寺の変の後、村井貞勝らと共に二条御所に立てこもった。だが明智の大軍を防ぎきれず、奮戦の後に世を去った。

次男の信雄が伊勢から伊賀を越えて京に向かっているとの報もあったが、織田家に恨みのある伊賀の国人衆たちに阻まれて、秀吉の本陣とはまだかなりの距離がある。

「ここは三七さまと五郎佐どのに全軍を率いていただきたい」

秀吉は丹羽長秀に対し、軍の全てを譲ると申し出た。これには、普段秀吉を猿め猿めと罵っていた長秀も驚愕した。

「何の面目があって筑前の軍に命を下せようか」

と固辞した。

信孝と長秀は、四国征伐のために堺に本陣を置いて出征の準備を進め、あらかた備えも終わったところで岸和田城主の蜂屋頼隆の接待を受けていた。既に万を超える軍勢の編制が終わり、ほっとしていたところで変事が起きたのだ。

信長の死が伝わった時に、信孝も長秀も堺にいなかったのは痛かった。兵たちは動揺し、明智軍が既に天下の全てを掌握したような風評も流れていた。商人たちはいち早く正確な情勢を捉えて落ち着きを取り戻したが、足軽たちはそうもいかない。

信孝と長秀が堺に帰りついた時には軍勢の多くが逃げ散ってしまい、数分の一になっている。もちろん、彼らが大いに恥入ったことは言うまでもない。

そこに秀吉からの申し出であった。

「わしが総大将になるのは筋目として致し方なし。だが富田に集結している軍の多くが筑前の下知に従って働いてきた者たちである。指揮は筑前が執るべし」

信孝は秀吉にそう言い渡し、長秀も承知したので軍はこれまで通り秀吉が率いることになった。

「さすが殿だ」

話し終えた猪右衛門は感心したように首を振った。

「全軍を失って、天下を得る好機を失いかねない。だが、ここで三七さまと越前守さまが引いてくれれば、織田家筋目として正しく軍を進めることができる」

全てが後手に回る光秀に対し、水際立った手回しの良さであった。

「決戦はしばらく後なのか」

猪右衛門ですらそう思うほどの、京の静けさであった。

八

織田軍精鋭同士の正面衝突である。兵の練度も、与力につけられた将の才にも大きな差はなかった。

光秀には斎藤利三や伊勢貞興などの勇将がいた。兵力に二倍以上の差があり、しかも兵たちの士気が上がらぬ中で互角に渡り合ったことからも、光秀の力量はうかがい知れる。実際、戦の途中までは羽柴軍の損害の方が多かった。

だが、決定的に差があったのが、総大将の断であった。

光秀は、京の手前に引いた防衛線に自信を持っていた。秀吉の猛進には驚いていたが、光秀も同僚が時折見せる目を驚かせるような戦術を知らないわけではない。期待していた大和の筒井順慶が一切の助けを拒んだことは驚いたが、摂津や大和の諸将が情勢によってはいかようにも態度を変えることはよく知っていた。

秀吉を京に入らせず、畿内の諸将を何とかこちらに寝返らせれば、まだ勝機はある。光秀は湖東の諸城、近江の南半分を押さえて持久戦に持ち込むことも考えていた。既に天下人として名乗ることは諦め、足利義昭を担ぎ出すべく使者も出している。

秀吉はそのような悠長なことに付き合うつもりは毛頭なかった。

「こりゃ大事に遅れちまう」

焦った又兵衛はとるものもとりあえず、戦場になると思われる山崎へと馬を走らせた。だが、怪我人や逃げ惑う村人を目にはするものの、又兵衛たちは戦場にたどり着くことは中々できなかった。

途中で中川家中と思しき足軽の一団には出会った。慌ただしく光秀の行方を訊ねると、

「なんでえ、あんた明智縁故かい」

欲に目が眩んだらしい足軽が槍を向けようとするが、又兵衛は一喝した。

「先ほど名乗っただろうが。俺は日向守の首を狙ってるんだよ!」

「そういうことなら」

足軽たちは東を指した。

「まだ残党はかなり残っているみたいだべ。日向守もまだ見つかっていないようだ。精々手柄しな」

もはや近江は残党狩りの場と化していた。佐和山、坂本、長浜の諸城を守っていた明智方の将は逃亡するか降伏したが、もちろん又兵衛も太郎兵衛もそのことを知らない。

「山に入るなら落ち武者狩りに気をつけろよ。このあたりの百姓、隠れてはいるが金目のものを狙って血眼になってるっぺよ」

又兵衛はその話を聞くなり、馬を走らせた。

「どこへ行くの!」

風に負けないよう大声を出さねばならぬほど、又兵衛は馬を急がせている。

「日向守は城のある坂本に帰ろうとするはずだ!」

「どの道を通るかわかるの?」

「そんなのわからねえけど、人目につかなくて一番近い道を通るはずだ」

戦場となった天王山、山崎のあたりは摂津と山城の境となって山がちな地形である。そこから近江坂本に急ごうとすれば、桃山の南を掠めて、近江と山城を隔てる深い山並みに入ってしまうのが得策だ。

「見つけられるのかな」

「それこそ武運だろう」

落ち武者狩りと思しき農民たちを一喝して退けながら、山の中に分け入った。道は狭くなり、身ぐるみ剥がされた武者が無念の形相で倒れている。もはや馬も走らせることはかなわず、又兵衛は槍を担いで身軽に山道を走る。

一刻も走り続けていただろうか、突如銃声が轟いた。又兵衛は太郎兵衛の首根っこを押さえて地面に伏せる。

「痛いよ!」

「死ぬよりましだろ」

又兵衛は地面に伏せてわずかに顔を上げ、周囲の気配を探った。

「山一つ向こうだな」

そう言って駆け出す。太郎兵衛も慌ててその後に続いた。深草を抜けて小さな尾根筋から顔を出すと、又兵衛は足を止めた。眼下には小栗栖の本経寺の伽藍が見えていた。

太郎兵衛も下を覗くと、粗末な具足姿の男が数十人、木立の間を抜けて走っていく。作りの粗い足軽用の槍や、竹槍を持っている者もいる。鉄砲を担いでいる者も二人ほど見えた。

「誰かを追っている……」

その先から怒号が響いてきた。又兵衛は慎重に近づくと、目を瞠った。

「どうも名のある武士の一団らしい」

取り囲まれている方は数人が倒れ、生き残った者たちも傷が深い。みな兜は脱げ落ち、髪を振り乱して必死の形相である。その中央にいる者たちだけが、端坐していた。

「日向守だ……」

「間違いないの?」

「遠目で見たことはあるから、多分」

又兵衛は舌舐めずりをして槍を担ぎ直した。

「殿、早く!」

一人の武者が叫び、それを合図にするように百姓たちが襲いかかった。斬り合いになったが、疲れのためか武者たちは瞬く間に討ち取られていく。だがその時、光秀がすっと立ち上がった。

百姓たちは気圧されたように動きを止めた。光秀はすっと空を見上げた。血と泥にまみれているのに、透き通るような笑みを浮かべていた。太郎兵衛は思わず又兵衛の袖を掴んだ。

「魔王とも称された主君の首をとり、数日といえど天下に覇を唱えた。泥の中に首を落とされることは無念ではない。本意である!」

堂々とした声だ。だが次の瞬間、太い竹槍がその胴を貫いていた。光秀の威風に圧されていた百姓たちも獲物に群がる野犬のように襲いかかる。その様子をじっと見つめていた又兵衛は、

「行こう」

と太郎兵衛を促した。太郎兵衛はどういうわけか、馬に跨って京に帰るまでの間、涙が止まらなかった。

しばらくして光秀が討ち取られたとの報が京にもたらされた。武勇筆頭である明智秀満は反撃を企てたものの、琵琶湖南岸の打ち出の浜で奮戦した後に坂本に戻って自害し、斎藤利三は堅田に潜んでいる際に捕まり、斬首された。

「もはや大した首は残っておらんだろう。戦は終わりだ」

又兵衛はがっくりと肩を落とした。

「俺たちは一歩ずつ遅かったんだ。大坂に着いた時には摂津の情勢は定まり、山崎に着いた時には決戦は済み日向守を見つけた時にはもう落ち武者狩りに囲まれていた」

「そうだね……」

太郎兵衛の脳裏には、光秀の最期が焼きついたように鮮明に残っていた。

何十、何百という死体が、周囲にはあった。無念に目をむき、歯を食いしばり、泥を掴んで息絶えていた。父が仕える人が、こうならなくてよかった、と安堵していた。

「負けなくてよかったね」

全くだ、と又兵衛も頷いた。

「敗れた者たちがいるから、武功を立てる者がいる。俺はどちらかを選べと言われたら、やはり功を立てる方を選ぶ。生きて勝ってこそ男だ。だがそうなるためには、戦に出なきゃならん。天下を争う戦に間に合わず、こうして死んだ者たちを拝んで回るのは、ここで倒れているより情けないことだ」

又兵衛はそう言って太郎兵衛を姫路に置くと、備前へと帰った。父の吉成は家に帰るなり、太郎兵衛の頭に一発拳骨を食らわせたが、それ以上は何も言わなかった。

第二章 猿伯と狸王

一

信長の仇をとる、ということは天下一統の大志を受け継ぐことに他ならなかった。その役割を果たすはずである嫡男の信忠は、本能寺の変の際に二条御所で壮絶な討ち死にを遂げている。残る信雄や信孝には、癖の強い諸将を率いるだけの力はない。

そうなると、世間の注目は信長の将領で誰が織田家中を導く立場につくか、ということになる。織田家の四巨頭といえば、柴田勝家、丹羽長秀、明智光秀、そして羽柴秀吉であった。光秀は秀吉に滅ぼされ、丹羽長秀は本能寺以降大きく評価を下げた。

北陸にいて弔い合戦に間に合わなかった柴田勝家だが、彼には北陸の上杉という強敵と対峙していたという言い訳があった。何より、秀吉を嫌う者たちの衆望が勝家に集まるのは自然な流れであった。

「殿は天下さまになりなさる」

山崎の合戦の後、太郎兵衛の頭に強烈極まりない拳骨を食らわせた後、吉成はそう言った。それからというもの、吉成は少しずつ勤めの話を太郎兵衛にするようになっていた。

「殿は天下さまになる。だが、道はまだ遠い」

「どれくらい?」

「山を越えて、さらにもうひと山越えるくらいに遠いのだ。だが殿は、いかに険しくとも山を乗り越えていかれるだろう。俺らも殿に置いていかれぬよう、懸命に走らねばならん」

吉成の言う通り、黄母衣衆も信長の生前よりも多忙となっていた。

「一緒に行きたい」

そう太郎兵衛がせがんでも、

「戦える力もない者が戦場に行くことは許さん。留守居には、九左衛門を置いていく。彼を師として己を鍛え上げるのだ」

吉成には権兵衛吉雄、次郎九郎吉隆という弟がいて、兄の側に影のようにつき従っている。兄と共に若い頃から秀吉に仕え、吉雄は槍の、吉隆は弓の名手である。特に吉雄は喧嘩も強く、太郎兵衛に印地打ちを教え込んだのも彼である。妻の露は、太郎兵衛の弟、権兵衛を産んで間もなく、病を得て世を去っていた。

犬飼九左衛門は吉成が伊勢長島の一向一揆攻めをしている最中に陣借りを申し出てきて知り合った男で、武芸にも兵法にも詳しい男であるが、太郎兵衛は彼が苦手である。無口で、いつも三白眼を光らせて吉成の傍らにじっと座っている、というのがこの男の印象だった。

「鍛えてもらうなら甚之丞か助左衛門がいい」

二人なら石合戦の時から配下として使っているから、接しやすかった。太郎兵衛は遠慮がちに願ったが、吉成が耳を貸すことはなかった。

「甚之丞たちには仕事がある」

「じゃあ九左衛門さんにはないの?」

「お前を鍛えるのが仕事だ。九左衛門がいいと言うまで、先日のような勝手は許されぬ」

吉成は怖い顔でそう言い渡した。父に厳命されては、太郎兵衛も逆らえない。九左衛門は、

「幼き日々にこのように鍛えることが許されるのは、豊かな者だけだ。甘ったれてはいけませぬ」

と釘を刺した。

「百姓どもは貢租を絞り取られ、働き盛りを兵に取られて日々懸命に生きるのみ。侍も明日にはどうなるかわからぬのが戦の世だ。こうして己を磨く時を与えられたことを神仏に感謝するのですな」

太郎兵衛は何も言い返すことができず、うなだれるのみであった。

結局、秀吉が柴田勝家を賎ヶ岳で破り、織田の家臣団の中で最も大きな力を得たことは、父が数カ月ぶりに家に帰るまで知らなかった。

天正十一(一五八三)年四月に勝家を破った秀吉は、本拠を大坂へと移した。中国攻めの足がかりとなっていた姫路は天下に号令するには西に過ぎ、かつていた近江長浜は手狭である。

「大坂は天下の礎とするにいい場所だ」

秀吉は吉成にそう語っていた。

かつて石山本願寺を攻めた際に、秀吉は大坂の持つ地の利を痛感させられた。北には淀川、東には生駒の山地、南に四天王寺あたりまで続く上町台地と、一段低くなったあたりから巨大な低湿地帯が広がり、そして西には大坂湾がある。信長ですら、ついに正面からの攻略を行わなかったほどである。

吉成は秀吉の命を受け、大坂城の普請を監督する一人として働いた。もちろん、秀吉も多忙の合間を縫って現場に顔を出し、たまたま来ていた太郎兵衛に、

「おい小三次とこの童よ、この城大きかろう!」

とはしゃいだ声をかけたこともある。

石山本願寺を土台とした新しい大坂城は、南に四天王寺や一心寺といった大伽藍があり、それらが出城のようになっている。堺や平野といった豊かな商人町も近く、各地との往来にも便がいい。まさに天下を指呼の中に入れた秀吉にふさわしい地といえた。

だが、もちろん大坂に本拠を構えただけで秀吉を天下人というわけにはいかない。名目だけと皆が理解しているとはいえ、織田家は信長の孫の三法師秀信が継いだ形となっているし、子である信雄も健在だ。

柴田勝家の後援を受けていた信孝は、勝家の滅亡の直後に自害させられた。信雄が危機感を抱いたのは当然のことである。秀吉は信雄を懐柔すると見せかけて、その実追い詰めていた。追い詰められた織田の御曹司がどこを頼るか、秀吉にはお見通しであった。

「忙しくなるぞ」

翌年までひたすら犬飼九左衛門に矢、槍、刀、組打ちの鍛錬をさせられていた太郎兵衛は、天正十二(一五八四)年の三月になって、久しぶりに父に言葉をかけられた。

「ついて来るか」

と父が言ったものだから太郎兵衛は声をあげて喜んだ。

「だが見るだけだ」

吉成は釘を刺す。素直に太郎兵衛は頷いたが、それには理由があった。鍛錬では、毎日九左衛門には気を失うまでしごかれるのだ。どのような天候であろうと、庭が泥沼になろうと雪が積もろうと、九左衛門は厳しい鍛錬を太郎兵衛に課す。

「戦は人を選ばぬ。だが死に時は選べる」

これが九左衛門の口癖であった。

「死に時を選ぶには相応の腕と時を見極める目がいる。あなたはまず腕を身につけなさい。目のつけどころはそのうち小三次さまが教えて下さる」

そんなわけで、戦う力を身につけるべくまだ七歳の太郎兵衛は鍛え抜かれているのであった。いつも半死半生まで追い込まれ、石合戦で頭に礫を食らってもべそ一つかかない太郎兵衛が何度も号泣するほどだ。

「戦場で死ぬのが嫌なら鍛錬で泣け」

九左衛門は主の子の涙を見ても一切手を抜かなかった。そのうちに太郎兵衛も、戦で命の遣り取りをする者たちは生半可ではないと理解するようになった。父も、

「腕を試そうなどと思うな。その代わり、俺がいいと言うまでは逃げてはならん。戦に行けば俺がお前の将だ。従わねば斬る」

と怖い顔で繰り返した。

これには逆らう気はなかった。戦では将と軍規が絶対であると叩きこまれている。何故命に従わなければならないか、と太郎兵衛が父に訊ねると、

「死ぬからだ。良き将の命は軍を勝たせ、悪き将の命は人を死なせる。我らは良き将についているのだから、従えばよい」

と言下に返ってきたものだ。

二

秀吉が天下の覇者と認められるためには、どうしても屈服させておかなければならない男がいた。

「三河の狸を何とかせねばならぬな」

吉成の屋敷を訪れていた秀吉は、ぼりぼりと膝を掻きながら言った。天下に手が届く立場となっても、秀吉はこっそりと吉成のもとを訪れることがあった。上等な衣も脱ぎ捨て、野良着のような格好で、褌もあらわに寝転がっているのだ。

太郎兵衛はそんな老いた小猿のような姿を見ても、侮るようなことはなかった。何より怖い父が誠を尽くして仕えている相手なのである。

「どう思うか」

そう秀吉が呟いている時、吉成が何か言うことはまずなかった。疾風の速さで無数の策が主君の頭の中を往来しているのだ。

徳川家康は信長の同盟者として遇され、その死後も別格の扱いを受けてきた。織田家の今後を話しあう清洲会議に参加しなかったのは、彼が家臣ではなく信長と同格の大名であり、家臣団の会議に出席するのが適当でなかったからである。

秀吉が家康をどのように見ていたか。

「大博打を打てる者」

と吉成には漏らしていた。賭けが始まるごとに金を張るのが博打の達者とは限らない。場の流れを見て、ここぞという時に大きく賭ける。

「三河どのが持つ賭け金はわしに比べれば随分と少ない。だがあの男が張ってくる時は、何か勝算あってのことだ。用心せねばならん」

一刻あまりも唸っていた秀吉は、

「なしくずしに家康を賭けに引きずり出し、万全の態勢を整える前に完膚なきまでに叩いてしまえばよい。光秀や勝家を倒して北陸、近江を手に入れてから、わしが動員できる兵力と財力は家康を大きく上回った。こちらの賭け金が潤沢なうちに、相手の持ち金を根こそぎ奪ってしまえればよいのだが……」

掻きすぎた膝は真っ赤になり、血が滲んでいる。だが秀吉は気にせず、吉成もじっと聞いているのみだ。

「信雄さまが三河どのと結ぶ方が好都合なのだが、それはそれで難が大きくなるのう」

膝の傷に気付いたのか、ひゃっと腰を浮かせた姿は、天下人とは思えぬ。庭から覗き見ていた太郎兵衛に剽げた顔をして見せた秀吉は、睾丸を下帯からはみ出させて寝てしまった。

吉成はそっと立ち上がって部屋から出ると、屋敷の外で自ら番を始めた。そんな父の姿を見て、この秀吉という男は大したものなのだな、と太郎兵衛は感心するのであった。

信雄は、信孝が腹を切らされて恐怖を感じているところに、父の居城があった安土を追われたものだから慌ててしまった。

庇護を求められた家康は、実に穏やかに同盟相手の子を迎えた。それによって、賭けに引きずり出されるという様子はなく、整然と押し出してきたことに、かえって秀吉が驚かされたほどだ。

しかも家康は、瞬く間に秀吉包囲陣を組み上げた。

「狸め、機をうかがっておったな」

「紀州の根来衆、雑賀衆はもともと我らと険悪です。かつて本願寺のあった場所に殿が巨大な城を築かれることで、圧力をかけられていると感じていたのでしょう」

秀吉の舌打ちに、黒田官兵衛が答えた。

「銃卒の数が厄介だ」

「それだけではございません。四国の長宗我部は、殿が四国征伐を考えていると説かれて家康と手を組むことを決めたようです」

「長宗我部元親は総見院(信長)さまと誼を通じるために光秀を仲介役とし、三好や十河を討ち果たすことを望んでいたな。わしは元親が四国を支配するのは織田家のためにならぬと、逆に長宗我部征伐を進言していたから、さぞや憎んでいることだろう」

元親からすれば、秀吉が天下を取るなど絶対に避けねばならぬ事態であるし、他方家康にとっては、元親が淡路に渡り、雑賀衆らと共に大坂をうかがう姿勢を見せるだけで十分な圧力をかけることができるのだ。

北陸の佐々成政は柴田勝家側についていたものの降伏し、越中一国を安堵されていた。だが心情的には秀吉を嫌っていたし、このまま座していてはいずれ秀吉が軍を向けて来るという恐怖と常に戦っていたから家康の誘いは好都合であった。

関東の北条は、もし家康が滅ぼされれば次は自分だという恐れを持っていたから、これも誘いに乗った。見事な手際である。両者の対決は、先手を取らせると見せかけて秀吉の意表を衝いた家康の優勢から始まった、といってよい。

「小三次には紀伊守を任せる」

「適任と存じます」

ということで、吉成は池田恒興との連絡に忙殺されることになった。

信長の乳兄弟である恒興はかつて大坂を任されていたが、秀吉に請われて城を譲り渡して美濃にいる。

もちろん、彼にも家康からの誘いが行っている。同僚であった柴田勝家が死に、丹羽長秀が逼塞しているのは、秀吉が主家を簒奪し、信長の遺したものを乗っ取ろうとしているのだと家康側の使者は説いた。

恒興の従兄は滝川一益であり、一益は秀吉をよく思っていない。彼からもしきりに家康につくよう、使者が来ていることを吉成は掴んでいた。

吉成の任務は、それを打ち消して恒興を秀吉の側につけておくことである。

「ただひたすらに、誠で押せ」

秀吉は吉成にそう命じていた。もとより、吉成もそのつもりである。他家との交渉は、誠だけで通るものではない。時に偽り、恫喝し、かと思えば下手に出ることも必要である。だが秀吉は吉成にそのようなことをさせなかった。

「公明正大の先に道がある。もちろん、他にも道があることは知っている。だが殿がその道を行けと命じるなら、行く」

太郎兵衛を伴った吉成は、山伏姿である。当時の山伏はただ諸国を放浪して修行したり勧進、祈祷をするだけでなく、諜報にあたる場合もあった。街道ではない山間の道を知っているからであって、街道が封鎖されても往来が可能であった。

美濃の稲葉山城は、吉成にとって懐かしい場所である。

「このあたりで俺は生まれた」

太郎兵衛は物心の付いた頃には長浜にいたから、美濃を知らない。長浜から見える東の山なみを越えれば美濃だと知ってはいたが、身近な場所ではなかった。

「いいところだ。山も川も美しくてな」

昔語りなど珍しい、と太郎兵衛は父を見上げた。

「しがない野伏せりくずれだった俺が、殿と出会った場所だ。もっとも、初めてあの容貌を見た時は、小鼠が衣を来て里に出てきたと大笑いしたものだがな」

森家は尾張大江氏の流れを汲むと自称しているが、本人もその真贋など気にしていない。猿面の若武者として名を揚げつつあった秀吉と出会い、その人柄と能力に全てを賭けようと決意した。脛も丸出しで秀吉と共に駆け回った山谷が広がる、美濃の天地である。恒興の政は行きとどいているようで、城下は賑わっていた。だが、東西の緊迫した情勢を映しているのか、人々の様子はどこか浮足立っている。

山伏も一人で歩いていると怪しまれるが、幼子を連れているだけで随分と人の見る目は優しくなった。何度か誰何されたものの、城門まですんなりとたどり着いた。

「門付けはいらんぞ」

と怖い顔をする番兵に名乗ると、番兵は表情を強張らせて門内へと消えた。

「門付けに間違われるくらいなら、上出来だ」

「中へどうぞ」

番兵の代わりに出てきた恒興の家老、片桐半右衛門が丁重に出迎えた。太郎兵衛は客間に留め置かれ、吉成は一人山伏姿もそのままに恒興の前に出た。特に相手をしてくれる者もおらず、太郎兵衛は退屈して座り、やがて畳の上に寝そべった。

こうした怠惰な姿も、実に久しぶりのことである。犬飼九左衛門は昼夜問わず太郎兵衛の傍におり、鍛錬だけでなく普段の挙措にまで目を光らせていた。細かく叱りつける、というのでもなかったのだが、緊張を常に強いられて心の休まる暇もない。

たまにはこうやって連れ出してもらえたらいいな、と太郎兵衛は大の字を楽しむ。首を横に向けて畳に耳をつけると、部屋を一つ隔てて向こうの広間の声が微かながら聞こえてきた。

堂々とした声は、はじめ恒興のものかと太郎兵衛は思っていた。だが、その声は紀伊守さまと恒興に呼びかけている。家で聞く重く暗い父の声とあまりに違うことが面白く思えて、太郎兵衛は畳に耳をつけながら一心に聴き始めた。

「筑前にもはや理はない」

苦々しげに恒興は言っていた。

「明智を攻め滅ぼしたのは正しい。右府さまに刃を向けた大罪がある。その仇を討つ先兵になることは、我が誉れでもあった。筑前なら右府さまの無念を晴らし、天下布武の想いを三法師と共に成し遂げてくれると信じていた」

それがどうだ、と扇子で脇息を叩く音がする。

「権六を攻め滅ぼした上に、三七に腹を切らせたではないか。それは誰の、何に対する咎か」

溜めていた怒りを爆発させるような恒興の口調である。

「筑前さまの想いに一寸の狂いもございません」

吉成は静かに、しかしよく通る声で言い返した。

「織田家を盛り立て、天下に安寧をもたらすという清洲での議に従って、殿は動いております」

「では何故、主筋の若者に腹を切らせたのか。三七は将として至らぬ点は多々あったろうが、それは我らが支えていけばいいだけの話だ。権六は三七を盛り立てていただけで、誰かに反逆を企てていたわけではない。あれほど激しく攻め立てて殺すのは、やり過ぎだったのではないか。筑前は苦楽を共にした僚友を皆殺しにするつもりか!」

太郎兵衛が思わず畳から耳を離すほどの声量である。

戦国の武人は喧騒激しい戦場で四方に命を下すため、声が大きい。恒興も例外ではなかった。太郎兵衛のいる部屋の梁が微かに震えている。

「主筋とは」

空気の震えが収まるのを待つかのように間を置いて、吉成が話し始めた。

「どなたを指すのでしょうか。清洲において、筑前さま、紀伊守さまをはじめ、将領の皆さまは三法師さまを右府さまの後嗣として定められました。これには、権六さまも同意されたはず」

そこで一旦言葉を切る。激しい反論がないことを確かめたのか、吉成は言葉を継いだ。

「諸将によって後嗣と定められた三法師さまに軍を向けることは、即ち織田家への反逆であります」

恒興が苛立たしげに扇を開き、そして閉じる音がした。

「三法師さまの後見として差配することは、筑前さまの務めであります。殿は三七さまが清洲の議を軽んじていることに目を瞑り、家老たちに諮ってことを穏便に済ませようと心を砕かれました。ですが、家老たちに罪を着せて殺し、出奔するとは三七さま不覚悟の極みとしか言いようがありません」

「だが三河は筑前の横暴を天下に喧伝し、四方に味方を募っているぞ。筑前の専横を憎む者たちが誘いに応じつつある」

それこそ不義の兵である、と吉成は初めて声を大きくした。

「右府さま亡き後、筑前さまが恐れられたのは、不義が横行して戦乱が激しさを増すことでした。そのために、三法師さまの下に同心して四方を安らげ、権六さまが望む通りに長浜も南近江もお贈りし、お市の方さまが障りなく嫁げるよう心を砕かれました。これもひとえに、諸将が順逆を違えないための気配りではありませんか」

確かに、信長麾下の諸将が最終的に三法師を戴くことに同意したのは間違いない。だが幼い三法師に頭を下げることは、その後見である秀吉を拝礼するのと変わりなく、反発を強める者がいても不思議ではなかった。

恒興はつい、諭すような口調になっていた。

「筑前は将としての力量、人にすぐれている。だが、三法師の後見というだけで天下を動かそうというのは、あまりに乱暴だ。三介(信雄)が家康と手を組み、西に兵を向けたら、どのような口実をつけてこれを迎え撃つのだ」

「大義あるのみです」

吉成は静かに答えた。

「総見院さまの跡を継ぐのは誰なのか。議によって決した三法師さまなのか、ほしいままに国を捨て、東国に助けを求める三介さまなのか、紀伊守さまの正しき断を願います」

しばらく、恒興は黙っていた。

「わしは、総見院さまと深い縁を持ち、栄えるも滅ぶもその力一つと信じてついてきた。誰が刃向かおうと背こうと、常に総見院さまの側に立っていた。だから此度のことも、その心のままに働きたい」

長い沈黙の後、小さな声で恒興は言った。

「三河さまを最後まで盟友とし、禄を与える臣下としなかった。それは家中に入れるべき者にあらず、とお考えだったからだ。決して低く見ているわけではない。むしろ高く評しているからこそ、家中に入れてはならぬお人だった」

その家康のもとに、信雄は走った。

「三介は、右府さまが望まなかったことをなそうとしている。となれば、わしはそれを止めるのみだ」

恒興は立ち上がる。

「筑前には、与力いたすゆえ心配はいらぬと伝えよ」

吉成はその言葉を聞くなり、さっと平伏して礼を述べる。

「三河は戦うとなるとこれ以上ない難敵だぞ。かつて己を従えていた今川を滅ぼし、甲斐武田の圧力を退け続け、ついには勝った男だ」

「承ってございます」

平静を装っていたが、父の声に安堵の気配が漂っていることに太郎兵衛は気付いていた。話が雑談に移るのに合わせて、太郎兵衛はそっと畳から耳を離した。

三

無事に務めを果たした吉成であったが、秀吉のもとには戻らなかった。そのまま恒興の与力として働くように、という命が下っていたからだ。黄母衣衆は単騎で使者の任に当たることもあれば、数百の郎党を率いて秀吉の左右を守る務めも果たす。

「殿は我らにも行けと命じられました」

吉成の弟、権兵衛吉雄、次郎九郎吉隆に率いられた手勢も到着した。

「身命を堵して紀伊守さまをお守りせよと」

律義者として通る森兄弟の口上を聞き、恒興も表情を和らげた。

「質も誓紙もいらぬから、小三次たちを陣に置いてくれ、とは筑前も随分とお人よしになったものだ」

恒興は秀吉からの書状を見せた。

「殿は紀伊守さまに裏をかかれるなら、それで本望だと仰っていました」

秀吉につく、と言い渡した恒興に対する反応は様々であった。安堵した者もいれば、不安や不満を表す者もいた。だが恒興は吉成の説いた大義を前面に押し出し、三刻以上かけて家臣たちを説得しきった。

日は暮れ、太郎兵衛は昼寝から起こされてここにいる。

「それにしても筑前の人たらしめ」

恒興は扇をぱちりぱちりと開いては閉じた。

「この癖は総見院さまにもあった。考え事をしているとこうするのだ。声をかける者をその場で斬り捨てるような凄味を放ちつつ、一人広間で四方への策を練っていたものだ。長く近くにいたわしは、いつしかその癖を真似るようになったものだ」

だが、上っ面だけだ、と苦笑する。

「わしは仕草を真似るのではなく、その果断さを真似るべきであった。そうすれば、天下が以前にも増して騒がしくなることもなかっただろうに」

「人の資質は真似ることはできません。己が作り上げていくのみです」

「これは異なことを言うものだ。筑前の傍にいながらその言い草は得心がいかん。真似て強くなったではないか」

恒興は杯を傾けながら、首を振る。

「筑前は柴田権六の豪も総見院さまの果断も、真似て身につけているぞ」

「それは……」

「まあ、真似をして使いこなすだけの力がなければ、わしの扇のようになってしまう。おい太郎兵衛、人を見る時は筑前のようでなければならんぞ」

笑みを含みながら、恒興は言った。

天正十二年三月十三日、恒興は吉成を東美濃の森長可のもとに走らせた。

恒興の女婿であり、長く信長に仕えてきた彼にも、秀吉は黄母衣衆の尾藤知宣を派していた。長可は十五の年から最前線で戦い続け「鬼武蔵」と異名をとる豪の者である。

しかも東美濃を領し、信雄と家康の連絡を断つために必ず味方につけておかねばならなかった。尾藤は恒興の動向次第だと考え、吉成の説得の行方を固唾をのんで見守っていたが、説得が成ったと吉成から告げられて安堵していた。

長可は恒興の去就を見て、はっきりと秀吉に味方すると言明し、そのように準備を進めていた。これによって、美濃は秀吉方となったのである。

「おい、小三次。子連れで来たのかよ」

知宣は小柄な馬にまたがっている太郎兵衛の姿を見て驚愕した。

「何事も鍛錬だ」

「鍛錬ってお前……」

呆れ果てた知宣は我に返ると、家康が既に清洲城に入っていることを告げた。

「早いな……」

秀吉の言っていた通り、最初からこの戦が行われることを予想していたかのような動きである。尾張の中央である清洲に本陣を置けば、伊勢、伊賀を領国とする信雄との連絡が断たれる心配がなくなる。

「恐ろしいのは、東海と畿内で一斉に攻勢に出られることだ。武蔵守さまは犬山城を攻め取られるおつもりだ」

「それはまずい」

恒興も同じことを考え、犬山城へと軍を率いて向かっている。二人の黄母衣衆から報告を受けた長可は、すぐさま小牧山城を攻め取ることを提案した。

「小牧山と犬山を結ぶ線を押さえられれば、家康の背後をとることができる」

「ですが、三河守は恐らく何らかの手を打っているはず」

「だが動かねば美濃は孤立する。何もせず恥をさらすわけにはいかない」

森長可は二十七にして歴戦の勇者である。その断に迷いはなかった。

「この戦、よほど気合いを入れてかからんと勝てぬ。三河の鼻を明かすのは相当なことだぞ」

長可はすぐさま出陣を命じ、知宣も軍監とし督戦の任につくことになっていた。吉成と太郎兵衛は恒興が陣を出している犬山に向かおうとしたが、知宣は、

「太郎兵衛は大坂に帰しておけよ。激しい戦になるぞ」

と諌めた。

「激しい戦だから見せるのだ」

「人の子育てに口を出す気はないが、生きていればこそ子も育つというものだ」

知宣は子を早くに病で亡くしている。

「生死は神仏のみがご存知だ」

と吉成は取り合わず、太郎兵衛は大坂に帰れと言われなくてほっとしていた。

四

長可の決断も軍の動きも、決して遅いものではない。だが家康はそのさらに上を行く。金山を出た長可の軍がどこを目指すかを知るや、すぐさま小牧山城の兵を増強したため、長可は小牧山城手前の羽黒に布陣するほかなかった。

恒興は両軍の動きを見て顔をしかめた。

「三河は天から我らの動きを見ているのか」

と勘繰りたくなるほどの用意の良さである。

「伊賀衆を押さえているのは大きいのでしょう」

「こちらの動きを読まれているとしたら」

十七日の早朝になって気付いた恒興は、扇をぱちりと鳴らして閉じた。

「勝三は危ういぞ」

青ざめた恒興はすぐさま全軍を動かして長可の後詰めに回ろうと試みた。だが、物見の兵が急を告げる。

「徳川勢は羽黒に至り、武蔵守さまの側面を衝いています」

「遅かったか!」

恒興は犬山から軍を動かそうとしたが、諸将が止めた。

「ここで勝三を失って戦に勝てるとは思わぬ。それに婿も助けぬ舅という評判は立てられたくないのでな」

恒興は小牧山から家康を引っ張り出すことができれば、逆に勝機があると考えていた。だが、立て続けに戻ってきた物見の報告からは、家康が行う盤石の指揮しか聞こえてこない。

「勝三は無事か」

しきりに気にしていた恒興だが、何とか脱出して金山城に逃れたと知って胸を撫で下ろした。

「これは筑前が出て来るほかないだろうな」

吉成は恒興の言葉に頷いた。既に秀吉は二万の軍を編制し、東へ向かう準備を進めていた。家康が恒興の想像をはるかに上回る速さで尾張に兵を集中させている以上、五分に戦えるのは秀吉本人しかいない。

「また天下分け目か。筑前も忙しくて気の毒だ」

冗談めかすが、恒興の目は笑っていない。

「ここで敗れると、前途は厳しくなるぞ」

そして吉成に対し、

「これ以上の与力は必要ない。わしと勝三の戦いぶりを見て、もはや監視など必要ないことがわかったであろう。筑前が来れば、わしと勝三で先鋒に立てるよう願い出るつもりだ。おそらく勝三もそう考えているであろう」

と告げる。吉成は、太郎兵衛を伴って恒興の本陣から退出した。その足で、金山城へと吉成たちは向かったのである。

家康は小牧山城の周囲に土塁を築き、濠を巡らせて要害とするため工事を急いでいるという。だがそのおかげで、長可は命拾いをしていた。

金山城での長可はむしろ不自然なほどに明るかった。吉成たちを歓迎し、酒宴まで開いて見せたのである。敗戦で落ち込みがちな城内の雰囲気を変えようとしているようであった。

「三河はさすがの采配であったよ」

長可が小牧山を望む羽黒に陣を敷いたと見るや、家康は酒井忠次と榊原康政に兵を授け、その背後を襲わせた。

「気をつけてはいたのだが、三河方の動きが一切見えなかったのだ」

その隣では、軍監の尾藤知宣が悄然とうなだれている。

「俺がもう少し気をつけていれば、このような苦労を武蔵守さまにさせることもなかったのに。軍監として派されている意味がない」

と嘆く。

「なに、勝敗は兵家の常だ。総大将の俺がしくじったというだけの話だ」

長可は豪快に笑い飛ばした。

「三河守は小牧山を拠点に筑前さまを待ち受けるつもりだ。そうなれば先鋒はかなりきつい務めとなる。それを俺がやる」

恒興の予想通り、長可もそう考えていた。

「同じ恥は二度とかかぬ。二度目は死ぬ時よ」

さらりとそう言う。太郎兵衛は何故か、その言葉を聞いてぞくりとした。幼いとはいえ、人の死様はいくらでも目にする。戦場の真っただ中に立ってはいないが、路傍には戦で倒れ、飢えに力尽きた無残な死体がいくらでも転がっている世の中だ。

だが、太郎兵衛にはあまりにも遠い話である。自分も父も、言葉を交わしている誰かであっても、次の瞬間命を飛ばしているなど想像もつかない。

まして、これほどさらりと死を口にする人間を前にしたことがなかったので、驚いたのである。

「武人とはあんなものだ」

吉成は呆然としている息子に、そう言った。

二人は金山城を辞して、大坂へ帰った。街道筋は新たな戦を前に隊商の列が行きかっている。秀吉が主力を率いて東に向かうとの報は得ていたので、吉成は途中で合流するつもりでいたのだが、結局大坂に戻って復命することとなった。

「小三次、息子の初陣には早いだろやい」

忙しいにもかかわらず、秀吉は吉成をわざわざ書院に呼んで様子を聞いた。

「馬子です」

「馬子にも早いわ」

いつも吉成が感心するのは、数多いる家臣の家族にどのような者がいるかすら、秀吉は記憶していることであった。これも信長が秘かに持っていた技能である。秀吉は妻のねねと夫婦喧嘩をした際に、主君が仲立ちをしてくれたことにいたく感激していた。その時の様子を、吉成も近くで見ている。

秀吉が吉成たち側近の家庭にまでやたらと興味を持つようになったのは、その直後からである。それにしても、多忙を極めているのによくそんな暇があるな、と驚くほどに、誰にどんな子が生まれたなどということまでよく知っていた。

「おい太郎兵衛、石合戦では中々の働きぶりらしいな」

といきなり言ったので、吉成は驚愕した。

「そうなのか?」

息子に思わず訊ねていたほどである。太郎兵衛の方はというと、驚いて瞬きを繰り返すばかりであった。

「戦も政も見た目ではないぞ」

秀吉はそう言うと、ききき、と笑った。

「お前も幼子という見た目で敵陣に近付き、黒田の吉兵衛を討ち取ったそうだな。石合戦でのこととはいえ、大したものだぞ」

吉成は拳を振り上げかけたが、秀吉は手を振って止めさせた。

「息子の武勲を叱る道理はあるまい。しかも、吉兵衛についてきた後藤のせがれの馬に便乗して山崎にまで出張っていたそうではないか。その時いくつだ」

問われた太郎兵衛は手のひらを開いて突き出す。

「勇ましや、勇ましや」

秀吉は立ち上がると太郎兵衛に近づき、その手を掴んで大きく振った。太郎兵衛はその手の感触にはっとなる。槍を握ることで出来るたこが、手のあちこちにできていた。小さいが分厚く硬い手は、父にそっくりである。

「小三次がよしと言えば、すぐにでも使ってやる。なあ、お前の息子は何ができる」

「ですから、馬子です」

「馬子として働けるなら、父の傍にいて馬の世話をしているがよい」

再びききき、と笑った秀吉はまさに猿の素早さで立ち上がる。

「次の戦は尾張じゃ。懐かしいのう、小三次」

吉成が返事をしかけた時には、もう秀吉の姿はなかった。

五

秀吉の動きは、吉成が予想していたよりもやや遅かった。

犬山城に入ったのが三月二十七日。そして、森長可が徳川方の奇襲に遭って壊滅した羽黒からさらに南、小牧山に近い楽田という場所に本陣を張ったのが、四月五日であった。

吉成と太郎兵衛は秀吉の本陣に従っている。黄母衣衆は四方の武将と連絡を密にするため、蜂のごとく忙しく陣を出入りしていた。

池田恒興との連絡を任されている吉成と森の手勢は、命を受けることなく本陣にいたが、ただじっとしていたわけではない。頻繁に秀吉に呼び出されては何やら策を聞かされていた。その間、太郎兵衛は吉成の馬の世話を続けている。犬飼九左衛門には馬の扱いも当然やらされているので、馬子になれと言われても驚きはしなかった。

「殿は中入りを行うそうだ」

吉成は出立の準備を太郎兵衛にさせながら言った。

「中入り?」

「三河国の中へ秘かに軍勢を入れるのだ」

家康が森長可の攻勢を蹴散らして小牧山城に持久戦の構えを敷いたのは、当然理由がある。大坂に対する包囲陣が効果を発揮するのを待つためである。

四国の長宗我部、北陸の佐々成政、紀州の根来、雑賀、伊賀の織田信雄は、それぞれでは秀吉に勝つことはかなわない。

「三河守どのも、独力で勝てるとは思っていない」

「勝てないのに戦に出るんだ」

馬の世話をする手を止めて、太郎兵衛は顔を上げた。主の気配に、馬は嬉しげに鼻を鳴らしている。

「あの方のしたたかさはそこにある」

吉成は愛馬の鼻を撫でてやりながら、険しい表情となった。

「独力どころか、実は関東の全力を挙げたとしても殿には勝てぬし、まして大坂を落とすことなどできぬ。殿は全ての力を注げば小牧山の守りを破るし、そのまま岡崎の城まで攻めいることも無理ではない」

「じゃあそうすればいいのに」

「それが中入りだ」

秀吉は家康が持久戦の構えをとれば急戦を仕掛ける、という相手の裏をかいたものになるはずであった。羽黒の戦いで敗戦を喫した森長可はもちろん第一陣の先鋒を願い出た。

だがこれを退け、自分を先鋒とするように秀吉を動かしたのは、池田恒興であった。

「勝三は気が逸り過ぎている。家康の本拠となればどのような備えがあるかわからん。ここはわしに任せて欲しい」

と求められれば秀吉も異論はない。ただ、一つだけ条件をつけた。

「万事、これある小三次と相談して兵を進めていただきたい」

そう指示したのである。恒興はもちろん、嫌な顔をした。

「疑っているのか」

「とんでもない」

床几から跳びあがらんばかりの勢いで秀吉は手を振った。このような動きをすると、随分と道化めいて見える。そこが人に愛され、また苛立たせた部分ではある。恒興は戦場においてこのように剽げた気配を出せる秀吉を、大したものだと認めていた。

「紀伊守どの、この戦は天下の今後を占う大切な一挙となり申す。戦乱が長く続くか、天下泰平が成るか、全てはこの中入りにかかっておるのです」

顔を真っ赤にして訴える。

「小三次はわが黄母衣衆の中でも特に古くからわしにつき従い、その心はわが心を映すが如くであります。勝三どのにも、同じく黄母衣の尾藤知宣をつけて万全を期しております。どうかここは、わしの言葉に従っていただきたい」

膝をついて懇願するがごとくされては、恒興は逆らえない。

「……わかった。何も小三次を嫌って言っているわけではない。この挙がならねば、天下は三河と筑前で分かれ、将来に大きな禍根を残すであろう。わしには右府さまや筑前のように、天下を見据えて戦うことはできぬ。言葉に従おう」

感動を面にあらわして、恒興は自陣へと戻って行った。

立ち上がってその背中を見送った秀吉の表情は、既に平静なものへと戻っている。恒興と従者たちが陣から出たと報告を受けると、そこでようやく床几に腰を下ろした。

「随分と気負っておられる……」

秀吉はため息をつく。

「触れれば破れそうなほどに張り詰めているな」

主君が独言する時は、黙っている。吉成はそのように心得ていた。付き合いはもう三十年近くになるが、秀吉の口が勝手に動いている時は、策が猛烈な勢いで生みだされ、頭の中を駆け巡っている時である。

斥候がひっきりなしに本陣に駆け込み、情勢を告げていく。

羽黒で森長可の部隊を壊滅させた家康は再び小牧山の城塞の中へと引き返し、楽田に布陣する秀吉の大軍を見ても微動だにしない。

「家康の旗本どもはどうしている」

秀吉が斥候に訊くと、やはり動きはないとの答えである。

「このまま終わるとは思ってはおるまい。小三次、お前は紀伊守さまの動きに用心し、事あれば久太郎とよくよく相談するのだぞ」

そう言い含めた。久太郎は秀吉の薦めで信長の小姓となり、何事もそつなくこなすことから「名人久太郎」と異名をとった堀秀政のことである。この時齢三十一にして、その将才は天下に轟いていた。信長に仕えていた際には一向一揆などと激戦を繰り広げ、その後は秀吉につき、山崎、賎ヶ岳どちらの戦場でも大きな功を立てている。

家康の本拠、岡崎城への奇襲は、四段構えで行われることになった。第一陣は池田恒興をはじめとする総勢六千。第二陣は森長可を筆頭に三千、第三陣は堀秀政ら三千、そして第四陣に中入りの総大将、羽柴秀次、田中吉政ら六千。計一万八千の大軍を秘かに東進させて小牧山を迂回し、三河へと至るつもりである。

四月七日払暁、秀吉は楽田から銃隊を出してさかんに小牧山へと撃ち掛けた。猛烈な銃火と煙を見て、家康方も撃ち返してくる。その喧騒に紛れて北へと向かった中入り部隊は、まずは無事に春日井へとたどりついた。

だが、家康は秀次軍の中に間諜を送りこみ、その動きを掴んでいた。小幡城は小牧山から見て南東にあり、岡崎へ至る街道筋を掌握できる位置にある。家康がひそかに小幡城に入ったことを、秀吉も恒興ら中入り部隊も知らなかった。本軍は小牧山から動いていないと考えて攻勢を見せつつ、恒興たちは岩崎城の攻略に取り掛かっていたのである

岩崎城は小牧山の西南にあり、岡崎への途上にある。無視して進むのが常道であったが、何故か恒興ら第一陣は足を止め、猛然と城に攻めかかった。

六

戦闘は既に始まっていた。岩崎城を守るのは、丹羽氏重である。まだ十六歳の彼は、小牧山で家康に従っている兄の氏次の留守を守っていた。城に残る兵はわずか二百で、恒興ら第一陣六千とは敵するべくもない。

だが彼には、戦わねばならない理由があった。

氏重の父、氏勝はかつて、信長に仕えていたが、謀反の疑いをかけられて追放された。家は没落して故地である尾張の丹羽荘に逼塞していたところを家康に引き立てられたのである。

「三河守さまのために功を立てるべし」

というのが父子の合言葉となっていた。だが、六千の兵を相手に無謀な戦いに出ることに、家臣たちは反対した。

「三河守さまの本陣で氏次さまが存分に戦われ、氏重さまはこの城を守りきれば十分ではありませんか」

そう言って止める。彼らは氏重が血気に逸っているように見えたのである。だが、氏重は兄からの使いで恒興たちが何を狙って南下しているのか知っていた。そして、兄たちが秀吉方の奇襲部隊を追っていることを、掴んでいたのだ。

「ここで一戦を挑み、奴らの目をこちらに引きつければ兄上の功もさらに大きくなる」

初めて心中を明らかにすると、兵たちは勇躍した。二百の兵しかいないので、銃の数も二十ほどしかない。だが彼らは果敢に恒興の陣営に近づいて、撃ちまくったのである。

小さな城に少ない兵を相手にする気は、恒興の方にはなかった。だが、一弾が恒興の愛馬に当たり、彼は落馬してしまったのである。

「小童め、命を無駄にするか!」

恒興は城にいる丹羽氏重をもちろん知っている。その父とは信長の臣下として轡を並べて戦ったこともある。それだけに、怒りは大きかった。

当然、吉成は岩崎城を落とすという恒興を強く諌めた。

「我らが落とさねばならないのはこの城ではありません。岡崎城です」

「わかっている。だが馬を撃たれて落ちたままでは幸先が悪いではないか」

そう恒興は言い張った。

「無駄に一日を過ごしては、家康に気付かれます」

吉成も、よもやその家康が小幡城に入っているとは思っていない。だが、羽黒に布陣した森長可に襲いかかった手腕を見れば、周囲の気配を油断なく探っているに違いないとふんでいた。

だが、どれほど諌めても、

「時間はかけぬ」

の一点張りで押し通されてしまった。秀吉の意向を受けている軍監扱いだといっても、恒興はあくまでも秀吉の同盟者である。まして、織田家での序列は長らく恒興の方が上だった。吉成としても、あまりに強くは言えない。それでも、

「この城にこだわるのであれば、先陣を勝三さまか久太郎さまに譲るべきです」

と迫った。

「小三次はわしを侮るのか!」

そう一喝されればそれ以上は吉成も引き下がるしかない。ただ、急ぎ秀吉と堀秀政に使いを送るしかなかった。

太郎兵衛は吉成の馬子という名目で、この陣にも従っている。吉成は馬の手入れをする息子の姿をじっと見つめていた。何か叱られるのでは、と太郎兵衛は内心ひやひやしていたが、父は何も言わずただ背後に立っている。

戦闘は始まっていた。

激しい銃声と喊声が陣の外から聞こえているが、本陣は静まり返って音もない。恒興は陣頭に近いところまで出て、城攻めの下知を行っている。

「俺も死なねばならんか……」

父が物騒なことを言ったので太郎兵衛は驚いて振り返った。

「負けているのですか」

「まだ勝敗などついておらん」

苦々しげな表情である。

「叔父上、どうなんですか」

と太郎兵衛が吉雄に訊くと、

「勝とうが負けようが、死のうが生きようが存分に戦うだけだ」

と重い声で答えるのみであった。

九日に入って攻城戦が開始された。すぐさま落ちると思われた岩崎城はなかなか落ちない。氏重は二百の兵を一団とし、銃兵で一斉に撃ち放っては突撃し、すぐさま城の中へと引き返すという戦法を繰り返した。

攻める側は、相手は小勢であることから意気が揚がらない。

「勝ちが見え過ぎても、人は戦わぬ」

太郎兵衛は何とも答えようがなく、馬の手入れを続けている。

「お前は大坂に戻れ」

ふいにそう命じた。

「嫌です」

太郎兵衛は手を止めず、即座に拒んだ。

「馬丁としてつき従った以上、主と馬から離れないのが務めです」

「心憎いことを言う」

吉成もそれ以上帰れとは言わなかった。

「これから真の戦場を見ることになる。心しておけよ」

その言葉は、間もなく真実となった。

七

岩崎城は間もなく落城し、丹羽氏重は城を枕に討ち死にした。だが、恒興は岩崎城を落とすのに半日をかけ、最後は森長可の助勢を受けたほどに手間取った。第三陣の堀秀政と第四陣の羽柴秀次は恒興を待つために、守山で戦況を見守っていた。その注意が岩崎城に向いていたところに、家康方が襲いかかったのである。

秀次軍に襲いかかったのは、榊原康政、丹羽氏次ら四千五百。中でも氏次は、弟の見事な最期を耳にして戦意に燃えていた。

すっかり戦見物の気分となっていた秀次軍の混乱はひどかった。瞬く間に本陣を切り崩され、秀次は近習たちの多くが討ち死にする中をようやく単騎で脱出できたのみである。

城を落としてほっとしていた恒興は、背後から家康軍が襲いかかったと聞いてようやく己の過ちに気付いた。

「久太郎はどうしている」

恒興は自軍をまとめて北へと反転しつつ、森長可と共に秀次軍を救おうと考えた。第三陣の堀秀政は戦上手であるが、不意を衝かれては危うい。だが、伝令の兵は秀政の見事な指揮ぶりを伝えてきた。

「三河の奇襲を退けただと」

さすがの名人ぶりを発揮した秀政は、秀次の残兵を収容すると、勝ちに乗じて押し寄せてきた三河方を引き付け、一斉に発砲して怯ませると槍衾を敷いてその鋭鋒を挫いた。

「これで一息つけるか」

と恒興は胸を撫で下ろしたが、家康はその次の手を打っていた。

榊原勢が敗走を始めるや、小幡城を出て長湫(長久手)へと出陣した。四千ほどの兵を率いたのみであったが、凄まじい勢いで恒興と長可の軍を両断した。堀秀政は奇襲部隊を破ったところで家康自身が出てきたと見るや、楽田へと引き返す。

もはや戦機は去ったと判断したのである。

だが、恒興と長可は退路を家康に押さえられた形となって、陣を敷かざるを得なくなった。彼らが布陣した長久手は、長湫と表された。湫は湿地を意味し、軍を動かすには不利な地である。

「東海一の弓取りは大したものだな」

恒興も歴戦の将だけに、その陣構えの見事さには感嘆するほかなかった。

野戦においては、どこに陣取るかが何よりも重要である。相手の動きを封じ、攻守に優位となるには地勢の見極めと敵の機先を制することが何より肝要だ。

「我らの虚をついて後詰めをかく乱し、奇襲が完全なものとならなくても二の手、三の手を用意している。しかも陣を構えれば鉄壁の構えだ。あれを見ろ。右府さまが長篠で武田と相対した際を思い出させるではないか」

瞬く間に組み上がった陣は強固な柵をめぐらし、その間からは無数の銃口がのぞいている。こちらから攻め寄せれば無数の死者が出ることは明らかであった。しかも、「湫」に陣を敷いた恒興と長可は、迅速に軍を動かせない。

だが恒興も長可も、ただ先手を取られているだけではなかった。恒興の子の池田元助を右翼、森長可を左翼に置き、恒興は後詰めとして徳川方に対する。そして恒興は、吉成に秀吉への使いを依頼した。

「三河守が城を出ている今こそが好機だと伝えてくれ」

家康がおり、しかも要塞と化した小牧山城を落とすのは至難の業であった。だが、今家康が率いているのはわずか数千。楽田には二万の秀吉直属の精鋭が揃っている。

「こちらに自ら出てきたということは、筑前とは直に遣り合う気はないということだ」

恒興はそう見ていた。

「我らの奇襲はもはや失敗した。だが治兵衛の軍を壊滅させてさらに我らの前に鉄壁の陣を敷くということは、天下に何かを知らしめようとしているのだ」

吉成は恒興の言葉が理解できず、首を傾げた。

「何か、と言いますと」

「触れるな、と言っておるのだ」

「触れるな?」

「我らに触れると痛い目にあう、と示すつもりだ。筑前はそれを許してはならぬし、許せば将来に禍根を残す。その根を絶つのは今しかない。我ら九千の兵の命が生きる術は、そこしかあるまい」

「殿に後詰めに入るようお願いして参ればよろしいのですね」

「違う」

恒興は頭を振った。

「三河方が山から下りて攻めかかってきた機を捉え、全力で攻めるように言うのだ。後詰めではなく、側面から衝いて三河の首を挙げるのだ」

「しかし……」

もし楽田から南下して長湫に急行すれば、小牧山から三河方の主力がその背後を襲う恐れがあった。そうなっては、前後から挟撃されて大損害を蒙る。

「そうならぬように我らが三河の裾を捉えて放さぬわ。ここで奴の首を挙げておけば、十万の兵の価値がある」

吉成は頷くほかない。

「では、弟たちを置いていきます」

「心強いな。粗末にはせぬぞ」

恒興は、さあ行け、と吉成たちを送り出した。

太郎兵衛に馬をひかせて後鞍に乗せると、吉成は馬を走らせた。長湫の湿地帯を抜けて北上しようとしても、周囲は徳川方の部隊が布陣して道が容易に見つからない。

すると不意に、数人の兵が茂みから出てきた。

「どこのお方か」

言葉に三河訛がある。吉成は躊躇いなく馬腹を蹴ると、兵の間を走り抜けようとした。吉成は巧みに手綱をさばくが、長湫の田は湿って馬の足がとられる。

「太郎兵衛、走れ」

この日の吉成は槍を持っていなかった。後ろから追いすがる兵たちに向かって抜刀し、太郎兵衛にそう命じる。

「い、いやだ!」

「もはや馬もない。馬丁のお前に仕事はない。あるとすれば、俺に代わって殿に紀伊守さまの言葉を伝えることだ」

太郎兵衛は男たちの中に躍り込む父の姿に背を向けようとしてどうしてもできない。逃げ出すかわりに、太郎兵衛は礫を握っていた。石合戦のように、手にあった石を見つける暇はない。泥をかぶった石は小さな手に余る。

だが腕をしならせて太郎兵衛は礫を放った。

父に槍をつけようとしていた足軽の頭に当たると、首が歪んで田の中に倒れ伏した。太郎兵衛は続けざまに礫を投げると、数人の兵がたて続けに倒れた。だが、一人が太郎兵衛に気付き、茂みに向かって何かを喚く。

耳朶を貫く轟音が響き、鉄棒で殴られた衝撃が全身に走る。泥の中に顔を突っ込んだことに気付い時には何者かに体を押さえつけられていた。必死で顔を上げると、父がやはり組み伏せられている。首をかかれそうになったところで、何者かが制止していた。

「殺すな!」

と叫びつつ、今にも吉成を刺し殺そうとしていた足軽の槍を叩き落とす。

「へ、平八郎さまだ」

足軽たちは怖れをなして吉成から離れる。

黒い肥馬に乗っている大柄な男は漆黒の甲冑を身につけ、穂先が三尺近くありそうな大槍を提げている。鹿角の兜から覗く目は大きく炯々と光り、泥まみれの吉成と太郎兵衛を見下ろしていた。

「筑前さまの黄母衣衆とお見受けする」

そして男は馬を下り、丁寧な口調で本多平八郎忠勝と名乗った。武人の名乗りであるから、もちろん吉成も名乗る。もはや手向かうことも叶わぬことを見てとった吉成は、泥だらけでありながらも、威儀を正して忠勝に対していた。

「そちらの馬丁の印地打ちはなかなかのものでした。あれほど的確に急所に当てることができれば、戦の役に立つでしょう」

と太郎兵衛を誉めた。吉成は頷いたのみで応えない。忠勝は長湫一帯を見下ろせる色金山へと二人を連れて行った。捕虜を追いたてる、というのではなく、あくまでも客人を遇するような忠勝の態度である。

そして彼が吉成を案内したのは、金扇の旗印の真下であった。弔いの場みたいだ、と太郎兵衛は何故かそう思った。皆が重苦しく押し黙り、うるさいはずの足軽ですら、ここでは静まり返って控えている。

陣の中央に行くほど、息苦しくなっていく。男たちが具足の間から放つ臭気と、篭手の合間から見える所々欠けた指先が恐ろしいのではない。彼らが見つめる陣の中央から、ずっしりと頭にのしかかるような重い気配が流れ出しているのだ。

「殿がうかがいたきことがあると申しております」

そう言って忠勝は幔幕の外へと出てきた。中には数人の男がいる。太郎兵衛はさすがにその中には入れてもらえず、忠勝と共に外で待つように命じられた。

幕の間から、陣の中央に座る男の姿が見えた。丸い体つきをした初老の男である。だが頬は少年のように赤く、目はぎょろりと大きくて、柔和な笑みを浮かべているようにも見える。

思わずじっと見つめてしまった太郎兵衛に、その男は気付いた。

「弥八郎、その童は誰か」

と傍らにいた目付きの鋭い男にゆったりとした口調で訊ねる。弥八郎と呼ばれた男は、

「これある黄母衣衆の馬丁との由でございます」

と軋んだ声で答えた。弥八郎とは家康の参謀の一人、本多正信のことである。

「馬丁か。戦はあらゆることを教えてくれるから、悪くない考えだとは思うが、あれほど幼き子を連れてくるのはどうかな。物事には時宜というものがある」

家康は吉成に向かってやんわりとたしなめるように言った。だが吉成はやはり何も答えない。

「まあよい。そこで平八郎と遊んでおれ」

細められた眼から放たれた温かな光に、これが秀吉と五分以上に戦った男なのかと信じられない。

「いつしか天下に泰平が訪れ、お前のような幼子が何の憂いもなく遊べる日が来ればよいな」

家康はつと立ち上がり、太郎兵衛と忠勝の肩を抱いた。堅肥りの体は頑丈そうで、肩に置かれた手のひらは硬く厚かった。

「お前たちが槍を合わせることのないよう、わしらの代で何とかできればよいのだがな。戦の世も長く続いて、これからもまだまだ労が多そうだ」

そう言うとまた床几に腰を据えた。秣の匂いのする男だ、と太郎兵衛は思った。だが、幔幕が閉じられた瞬間に、全身が震えだした。あれがこの陣を覆う重みの正体だ、と気付く。

「どうした?」

忠勝が心配そうに太郎兵衛を覗きこんだ。

「わ、わからない」

ただ、あの家康という男が恐ろしかった。父が足軽たちの槍に囲まれた時も確かに怖かったが、それとは全く異質な、父が幔幕から二度と出てこなくなるような得体の知れなさが、あの柔らかな表情にはあった。

「怖い……」

と歯の根が合わずただ震える少年の肩を抱き、心配ない、と忠勝はあやした。

「危ういところであったが、よく戦ったぞ」

いかつい顔に似合わぬ、優しい声である。甲冑に使われる皮革の匂いが、震える太郎兵衛を少し安心させた。だが、太郎兵衛は幔幕から目を離せないでいる。恐ろしいのに、気になる。だがもう、決して見たくない怪物がそこにいる。

「そうじゃない」

やっとのことで声を絞り出した太郎兵衛の肩を抱いたまま、忠勝は陣の外に出た。

「よしよし、腹が減っているのだな」

空腹と恐怖のせいで気が動転しているとでも思ったのか、忠勝は自陣に太郎兵衛を連れて行った。父から引き離されるのは嫌だったが、家康の幔幕の近くにいるのはもっと恐ろしかった。

「ここにいれば怖くない。殿のおわすここが、浄土なのだ」

忠勝の声はあくまでも温かく、その手は力強かった。

「浄土?」

「そう。いくら筑前さまが強かろうと、殿の目が届くところで我らを打ち負かすことなどかなわぬこと。殿がある限り、三河から東は安泰であるし、俺がいる限り、殿は無事なのだ」

不思議な感覚だった。太郎兵衛にはあれほど恐ろしい家康という男が、忠勝には限りない安心を与えている。

「さ、ここが我が陣だ」

忠勝が連れているのは、わずか五百ほどの本多の郎党であった。家康の本陣の盾になるように、すぐ前に布陣している。ちょうど飯時であったのか、兵たちは立ったまま湯漬けなどを掻きこんでいる。忠勝の姿に気付くと、みな椀を持ったまま頭を下げた。

「そのまま食え。平八郎、一杯この子にやってくれ」

すると、忠勝の子、平八郎忠政が粥をなみなみと注いで太郎兵衛に渡してくれた。太郎兵衛より少し年かさの少年だが、忠勝とよく似た顔をしている。他の男も無表情で、太郎兵衛には一瞥をくれただけで何も言わない。

「父というのは、同じことを考えるものだ。俺にはすぐわかったよ。馬丁という名目で、息子に戦場を見せたかったのだろう」

と忠勝は目を細める。

「親子を見間違えることはない」

忠勝に食えと促されて太郎兵衛はさらさらと腹に流し込む。戦場の飯はもう慣れたもので、味は自陣で口にするものと何も変わらない。

「うまいか」

湯漬けに美味いも不味いもない。

「同じ」

と答えると忠勝は苦笑した。

「敵味方に分かれても、湯漬けの味は変わらんか」

腹が満ちると、恐ろしさは随分と減った。父は気になるが、いきなり殺されたりすることはなさそうだった。家康方の陣は静かだった。太郎兵衛が父とともにいる秀吉の本陣周辺はいつも、どこか賑やかな印象があった。

「筑前さまはお祭りで、殿は浄土だからな。静かなのは当たり前だ」

太郎兵衛の感想に、忠勝はそう経を唱えるように言った。

八

やがて、太郎兵衛は呼び戻されて、父と共に家康の本陣に留め置かれることになった。

「わしの手並みでも見ているがいい」

と家康は何を誇るでもない口調で言った。家康の本陣からは、池田恒興と森長可の陣が一望の下に見渡せた。山の下にいる時には、家康方の様子が何もわからなかったのと対照的である。

家康が下した命は、兵糧をとらせよ、攻めかけよ、という二つだけだった。後は何も言わず、床几に座って黙っている。周囲の幕僚たちも何も言わない。物見が時折、周囲の様子を報告していくが、家康は軽く頷くこともしないで静かに前を見ている。だが、家康が視線を動かしたり、手を軽く動かすだけで人が動き、軍が動き、そして人が死んでいった。太郎兵衛は何度となく、悪寒に似た震えを感じていた。

いつしか、太郎兵衛の相手をしてくれていた本多忠勝の部隊が姿を消している。

「平八郎さんたちがいない」

太郎兵衛が空になった陣を指差すと、吉成は口惜しげにくちびるを噛んだ。

「平八郎は大した男だぞ。ここから見えないところで働くのが惜しいな。筑前さまがどれほどの兵を率いていようと、平八郎の率いる五百を破るのは難しかろうて」

家康の傍らに立っていた神経質そうな男が言った。

「弥八郎、聞き苦しい」

主君にたしなめられて、本多弥八郎正信は慌てて口を噤んだ。

攻めかけよ、と命じられた家康方の諸軍は静かに、しかし凄まじい速度で長可軍に襲いかかっている。その先鋒の旗印は、白地に「無」と大書してあった。

「小平太は気負い過ぎておらぬな」

激しく双方から銃弾が飛び交い、情勢は互角に見えたが、左右から回り込んだ部隊が側面から森隊に攻めかかる。すると「無」の旗が再び前進を始め、長可の本陣へと突きこんだ。

喊声が風に乗って聞こえてくる。銃声が響くたびに、誰かが血しぶきを上げて倒れた。騎馬武者が二人組み打って地面に落ち、その背中を大槍が貫いていく。

武者たちは敵の首を掻き切るために悪鬼の表情となり、郎党は傷ついた主の首級を守ろうと束になって敵を押さえ込む。思わず目を逸らしかけたが、陣にいる誰一人として、戦場から顔を背けている者はいない。当然、吉成もそうであった。

これが武者の務めだ。

その横顔が言っていた。これが真の戦場なのだ。男が功を立て、名を揚げる場なのだ。太郎兵衛は吐き気を抑えて、再び戦場を見た。

半刻の間激しく揉み合っていた両軍であったが、急に森隊が潰走した。何が起こったのかと太郎兵衛が固唾を飲んで見ていると、

「森武蔵守長可どの、討ち取りました!」

との報がもたらされた。太郎兵衛が横目で父を見ると、あくまでも平静を守っているが、微かに奥歯を噛みしめているのが見えた。戦場の様相は一変した。あれほどの豪勇を感じさせた森長可の軍勢は今や逃げ場を求めて右往左往しているのみであった。

長可が討ち死にし、森隊が壊滅したことで、後詰めの恒興が軍を前に進めてきた。だが、勝ちに乗じた徳川方は余裕をもって迎え撃つ。

「紀伊守に攻めかかっているのは伝八郎か」

「はい。助勢はどうされますか」

家康の問いに頷いた本多正信は、次の下知を求めた。

「助勢は不要だ」

永井伝八郎直勝は、かつて家康の長子である信康に仕えていた。信康が信長から嫌疑をうけて命を絶つと一度は隠棲したが、その武勇を惜しまれて再び出仕している。率いている部隊は忠勝と同じく千に満たないが、錐のように池田隊に突撃して存分に蹴散らしている。

「紀伊守さまの動きが悪いな」

吉成はぽつりと呟いた。

「当然のことだ」

耳ざとく聞きつけた正信が意地悪く声をかけてきた。

「殿の陣構えは天下に比類なし。いかに筑前さまが戦に巧みだとはいえ、決して破ることはできぬ。今頃は小牧山を血眼になって攻めておられようが、城の守りと平八郎の槍先に翻弄されているであろうよ」

父は正信と目も合わさず、黙殺している。

「止めぬか」

家康が厳しい声で叱った。

陣内に緊迫した空気がみなぎり、太郎兵衛は失禁しそうになった。堅肥りの体が何倍にもなったように思え、戦の采配をふるう時の方がまだ優しげに見える。正信は身を縮めて俯いた。

「勝敗は共に我が傍らに常にある。百戦百勝の策を立てても、最後の勝利は神仏しかご存じない。己が全て差配できると思えば必ずや罰が当たる。だからこそ、心をこめて神仏に祈り、謙譲を忘れず必勝の策を講じるのだ」

声は静かだったが、誰もが逆らえない圧力がそこには秘められているように思えた。

「筑前どのは、いささか背伸びが過ぎるのではないかな。明智日向守の天下が良かった、と言われぬようにしてもらいたいものだ」

「背伸びとは、どういうことですかな」

太郎兵衛は、不気味な程の圧力を放つ家康に堂々と対している父の姿が頼もしかった。

「総見院さまのように、この国唯一人の神となり王となり、南蛮と張り合おうなど、できようはずもない」

吉成が言い返そうとした時、また一騎の伝令の兵が駆けこんでくると池田恒興を討ち取ったことを報告した。

家康は初めて大きく頷くと、吉成に対し、

「既にここ尾張での勝敗は決した。もう戻ってよいぞ。わしは清洲に戻る。あとは筑前どのによしなに計らって下さるよう、頼んでおいてくれ」

と告げた。吉成は一礼すると、太郎兵衛を伴って家康の陣を後にした。放した馬はいつの間にか本陣に繋がれており、飼葉もたっぷり与えられたのか上機嫌である。

「万事ぬかりのないことだ」

淡々と言う吉成の後鞍にまたがりながら、太郎兵衛は父の属する軍が大敗を喫してしまったことに落胆していた。

「負けたらどうなるの」

「負け? 誰が負けたのだ」

「だって、紀伊守さまや勝三さまは討ち死にしたって」

「そうだな……」

吉成は無念そうにため息をついた。

「だが、それが負け戦とは限らん。ここからが殿の戦だ」

父の言葉はやはり理解できなかった。

だが、半年ほどして家康が秀吉に屈服し、子の一人を人質に差し出したと聞いて、太郎兵衛はますますわからなくなった。秀吉が小牧長湫で戦っていたのはごく僅かな間だけである。家康が清洲に下がると見るや、秀吉も五月にはさっさと大坂へと引き返した。春から夏にかけて、尾張蟹江や北陸能登で戦闘は続いていたが、秀吉の興味は既に包囲網の解体に移っていたのである。

一戦で全ての形勢が決まる、と思っていた太郎兵衛からすると、秀吉の動きは驚くべきものだった。大坂にいて使者を送るだけで、戦場での劣勢をひっくり返してしまったからだ。

そもそも、家康が秀吉と戦った理由は織田信雄が頼ってきたことにある。同盟相手であった信長への義理だて、というのが建前としての開戦理由であった。秀吉も家康も、小牧長湫で矛を交えた結果、互いに死力を尽くしても何も得ることはないと考えるに至っている。

「紀伊守どのはそのようなことを仰っていたか」

家康のもとから帰ってきた吉成の言葉を聞いて、秀吉はしばし瞑目した。

「いや、確かに道理ではあるが、三河どのが寡兵を率いて山の上に陣取ったとして、何も備えがないとは思えぬ。紀伊守どのも勝三どのも、長湫に陣を敷いた時点で三河どのに全てを制せられていた。あちらの裾を捉えることは難しかったであろうよ」

吉成も、恒興の言葉を聞いた時は確かにそうだと思ったが、家康の布陣と采配を目の当たりにすると、ことはそう簡単でもないと考えるほかなかった。

「小牧で一度叩いておきたかったが、これも戦なれば致し方なし。他にやりようはいくらでもある」

戦いを避けたいのであれば、その理由をなくせばよい。秀吉は織田信雄の懐柔に乗り出した。激しい憎悪がある、と周囲が思ってもすっぱり捨てたように見せることが、秀吉の美点でもあった。

もちろん、ただ憎しみを捨てるということはしない。信雄が秀吉の申し入れを受け入れるよう、圧力をかけることも忘れなかった。信雄の領国である伊勢と伊賀に蒲生氏郷をはじめとする諸軍を入れ、そのほとんどを制圧してしまったのである。

家康は蟹江と竹ヶ鼻の攻防を通じて、尾張より西には兵を出さないと態度で示している。こうなると信雄も行き場がなくなる。そこを狙って秀吉は講和の誘いをかけたのであった。

信雄が屈服し、家康が兵を引いたとなれば秀吉に恐れるものはない。かえって紀州や四国を平定する口実を得て、大軍を差し向けて制圧してしまった。

「残るは九州だけですね」

気楽に言う太郎兵衛を、吉成はじろりと睨んだ。何か悪いことを言ったかと身を縮める。

「知らぬことは幸せだな」

父の口調に、ただならぬ気配を感じる太郎兵衛であった。

第三章 千雄丸、千熊丸

一

小牧長湫で秀吉と家康が対峙しているころ、九州にも戦乱の天地があった。

鎌倉時代から繰り返されてきた九州の覇権争いは、戦国の世に入ってから大きく動いた。中国地方から手を伸ばしてきた大内、毛利は既に衰退の激しかった少弐氏の勢力を手中に収めようとし、それが国人たちの動きを活発にしていた。

大友義鎮もその混乱に乗じて版図を広げようと豊後府内を拠点として三方に軍を送り込んだ。

豊前、筑前、筑後、肥後の多くを支配下に収めたものの、島津の反撃に遭って耳川の合戦で大敗を喫し、そこから攻守が逆転していた。大友の勢いが衰えたことを見てとった竜造寺家の主、隆信は猛然と軍を進め、大友氏が押さえていた九州北部の諸城を次々と陥落させたのである。

二方から島津と竜造寺という強敵を迎えて劣勢に立たされた大友義鎮は、秀吉を頼らざるを得なくなっていたのが、天正十二(一五八四)年の九州である。

もともと、九州平定は信長の予定の中に入っていた。

明智光秀や丹羽長秀に「惟任」や「惟住」といった九州人に馴染みの深い姓を名乗らせたのは、中国毛利の先を見ていた証である。

「大友の求めに応じて九州の無事を図る」

というのが秀吉の大方針であった。

だが、天正十三(一五八五)年の三月、沖田畷の戦いにおいて竜造寺隆信が討ち死にを遂げたことから、九州の情勢は一変した。

竜造寺隆信は肥後の虎と異名をとるだけのことはあり、勢力範囲と動員できる兵力だけでいえば、島津を圧倒していた。肥前一国を完全に支配下におき、筑州、豊州、肥後へと手を伸ばしていた。大友についていた国人、国衆の多くは竜造寺につき、その兵力は少なくとも二万は動かせる一大勢力となっている。

これに対し島津は薩摩一国に強固な地盤を持ち、大隅、肥後や豊後に勢力を広げているものの、その兵力は竜造寺の半数に満たない。だが、島津には他国にないものがあった。島津家久ら卓越した将領と、釣り野伏せ、捨て奸など家伝の戦法がそうである。

島津の将兵は戦場において恐怖を表に出さない。己に数倍する敵を前にしても平然としてたじろがないのである。

そんな彼らが得意としているのが、退却していると見せかけて敵を死地に誘導し、一気に反転して攻め滅ぼすという釣り野伏せの戦法である。このような戦い方は、将兵の間に強い絆があり、そして軍規が徹底しなければできない。

これが他の将だと中々うまくいかない。森長可は小牧山下の羽黒に陣を敷いた際に、家康方から攻撃された。一度軍を下げて敵を引き付け、包囲しようとした彼の思惑は、兵の思わぬ壊乱によって成らなかったものだ。

薩摩は隼人の昔から、中央のくびきから離れようとする傾向にあった。表向きは従うが、干渉は欲しないという姿勢である。だが秀吉は、九州で島津の勝手を許していては、天下に号令などかけられないと考えていた。

たとえ全体として見れば負けなかったとしても、秀吉は長湫で家康に痛い敗北を喫してしまった。四国や紀州攻めの勝利だけでは、まだ不足なのである。

「九州を平定してこそ、殿が目指した天下無事に一歩近づくことができる。小三次もそうは思わんか」

吉成も東の失策を西で取り返すのは賛成であった。

「しかし、島津もなかなかの狸ですぞ」

「東で大狸の相手をしてきたのだから、大したことはあるまい。いよいよ、海の向こうも見えてきたぞ」

「海の向こう、でございますか」

吉成はふと、家康が小牧の陣で言っていたことを思い出した。

「背伸びが過ぎるだと?」

目をむいた秀吉は哄笑し、すぐ真顔に戻った。

「小三次、人の身体は背伸びしてもそう変わらぬ。だがな、志と心は、いくらでも大きく育つのだ。そう殿に教えられたものだよ」

そう言って秀吉はにやりと笑って見せたものである。

秀吉は早いうちに、島津を屈服させたいと考えていた。もちろん、侮ってなどいない。竜造寺隆信を討ち取った手並みを見れば、好きにさせては何が起こるかわからない。そして腹背常ならないしたたかさも、秀吉の癇に障っていた。

豊前への攻撃を責めた使者に対しても、先に手を出してきたのは大友であって、自衛の戦いであると堂々と弁明して見せたものである。

そう弁明していながら、着々と戦線を広げている島津の魂胆は明らかであった。もし九州一円を領土とすれば、十万の兵を動員することができる。

だが、秀吉は島津の魂胆を封じ込める命令を下していた。「惣無事令」がそうである。天皇の名の下に大名間の私闘を禁じたものだ。これに反する者は、勅命に背く者として討伐される。

結局、島津は従わなかった。

秀吉が紀州、四国平定に動員した兵力がおよそ十万であることを考えれば、互角の戦力を手にすることになる。五分の兵力があれば、地の利のある島津が優位に立てる。もちろん、秀吉が全力を注げば十万を遥かに超える兵力を動かせるが、紀州も四国も定まったばかりで関東にはまだ手もついていない。西が揺らげば足もとが危うくなる、と秀吉は焦っていた。

「長宗我部に使いをしてこい」

と森吉成が秀吉から命じられたのは、天平十四(一五八六)年の夏四月のことであった。

「長宗我部と共に九州へ渡り、島津の北上を止めてくるのだ」

秀吉のもとに、九州の大友宗麟(義鎮)から島津の大軍が攻め寄せ、筑前へ侵攻する恐れがあるとの急報があった。秀吉の本隊は、いまだ紀州一揆勢の掃討に忙しく、西に振り向ける余裕はない。

そこで秀吉は、まだ味方になって間もない毛利と、帰順したばかりの長宗我部を主力として九州へ攻め込むよう命を下した。その交渉役、および軍監として吉成が土佐へと向かうことになったのである。

九歳になった太郎兵衛は、相変わらず犬飼九左衛門に鍛えられている。体も徐々に大きくなり、小刀と弓はもう一人前に扱えるようになった。馬は父に負けないほどであるし、印地打ちはますます威力を増している。

吉成は大坂に腰を落ち着けることもほとんどなく、長宗我部への使者の任には、太郎兵衛も連れて行くことになった。九歳とはいえ、太郎兵衛はおよその事情を理解してはいた。だがもちろん、扱いは馬子である。

吉成につき従う太郎兵衛の姿は黄母衣衆の名物となり、使いに出た先ではわざわざ太郎兵衛に会いに来る武将もいるほどだが、吉成は太郎兵衛に余計な口を挟むことを厳に禁じている。

「お前の一言で大事が失われたとしたら、お前や俺の首だけではすまぬ」

と言われれば、みだりに話をするわけにもいかなかった。

二人は大坂から便船を仕立てて九州へと向かった。船を用立ててくれたのは、瀬戸内の民、来島村上水軍である。早くから秀吉に従い、独立を認められた彼らの本拠地は、伊予と備後を隔てる小さな島、来島にあった。

だが、いち早く秀吉方についたせいで、毛利と伊予の大名、河野氏の攻撃を受けて来島を奪われ、一族郎党を率いて大坂へ逃れてきていた。

秀吉は、恐らく実益のことも考えてだと周囲は見ていたが、当主の村上通総を随分とかわいがった。出身地にちなんで、来島、来島、と呼ぶのが癖になっていたことを受けて、通総は自らの姓を来島と変えたほどである。

ともかく、来島通総は秀吉直属の水軍として、厚遇されていた。四国攻めでは海に精通した者として十二分に手腕を発揮し、今は伊予の風早郡に一万四千石の地を与えられ、大いに面目を施したばかりである。

通総は九州攻めに向けた準備のために大坂を訪れ、吉成たちの四国行きについても手はずを整えてくれたのである。

「おい何をのんびりしている。手伝わんか」

通総は港で大船を見上げている太郎兵衛の尻を蹴飛ばした。だが驚いて振り向いた少年の顔を見て、それが客の一人であることに気付いた。

「わはは!」

謝るどころか、水軍の将は笑いだした。

「お前の肌の色が我らと同じだから間違ってしもうたわ。尻を蹴られるのは鱶に噛まれるよりは痛くない。怒るなよ」

太郎兵衛の頭をくしゃくしゃと撫でまわし、あまりに明るい声で言うので怒りを忘れてしまった。

「土佐まで遠いんですか?」

「遠くはないが中々に厳しい海だ。お前、海は?」

「初めてです」

「じゃあ波に酔わないように神仏に願いを立てておけよ。ま、厳しい海を越えて行く値打ちがあるほどに土佐はいいところだぞ」

通総は自分と同じように真っ黒に日焼けした太郎兵衛に、親近感を抱いたようだった。船出の準備をしている水軍の者たちは、例外なく通総と同じ肌の色をしている。

「長宗我部の連中は気難しいのが多いが、人はいい。一度信じれば、それこそ一領具足の心意気で力になってくれるさ。俺にもう少し力があれば、あの土佐侍従のように四国切り取りに挑んでみたかったがな」

塩辛い声で豪快に笑う。土佐侍従とは、かつて秀吉包囲陣の一角を担い、今は九州攻めの先鋒を命じられようとしている長曽我部元親のことである。

二

来島通総の見送りを受けて堺を出港した船は、針路を西へととった。櫓の数五十丁の関船は、太郎兵衛の目には随分と大きなものに思われたが、まだ大きな船があるという。

夏の海は靄に覆われ、一里先も見えないほどとなった。その中を迷うことなく船を操る水軍衆の動きは太郎兵衛の目を奪った。だが、一刻もすると波は次第に荒くなり、彼は気分が悪くなって座り込んでしまった。

「大丈夫か」

と吉成に訊かれるなり口を押さえて船尾へ走り、腹の中のものを全て吐いた。

「大丈夫です」

吐いてもすっきりしないが、太郎兵衛はとりあえずそう答えた。吉成は平気な顔をして靄の向こうを眺めている。

「遠くを見るのだ。それか寝てしまえ」

そう言って行李の中から干した梅の実を取り出すと、太郎兵衛の口の中に放り込んだ。

「うまいぞ。船酔いに効くそうだ」

口の中に爽やかな酸味が広がり、確かにうまい。だがその旨味が腹の中で広がると、さらに気持ちが悪くなって、結局船べりから吐き出すこととなった。

梅の酸味が胃液の酸っぱさに替わってうんざりするが動けない。寝るなどもってのほかである。ひたすら空えずきを続けている彼の目の前に、大きな島影が現れた。

「淡路だ」

吉成は、太郎兵衛が身を乗り出して海に落ちないよう襟を掴んでいた。

「まだ道は半ばだぞ。伊予から筑州に船で渡るとなれば、さらに荒い海を行かねばならんと聞く。何せ、大海の中に激流が渦を巻いているのだからな」

「海の中に渦?」

「潮の流れとは不思議なものだぞ。北へ向かうかと思えば南へ流れ、西へ向かうと思えば渦を巻く。海を知らぬ者にはただ荒れ狂って入ることもかなわないが、腕の立つ船乗りはその流れに巧みに乗り、時にその中を突っ切って渡ってしまうのだから」

淡路の島影が遠ざかり、靄が晴れてきた。

「普段はこの辺りも荒いらしいのだが、今日は静かだな」

吉成がつぶやく。さきほどまでの波がおさまり、今度は気味が悪いほどに海は静かになった。風は時折西から強く吹いている。だが船は右に左に舵を切りつつ、前方に現れたさらに大きな島影へと近づきつつあった。

「あれが四国だ。目の前に見えているのは恐らく阿波だろう。ここから日和佐、甲浦を経て土佐に至るはずだ」

南へ舵を切ると、右手に緑の海岸線が延々と続く。数刻おきに浦が見えて、小さな人家が肩を寄せ合うようにして波風をしのいでいるのが見えた。海にも小船が浮かび、網を引いている漁民の姿が見える。

いくつかの港に立ち寄りながら、船はやがてひときわ長くなだらかな岸辺の沖合を進むようになった。風は相変わらず南西からの逆風で動きはもったりとしたものだったが、海に張り出すような険しい岸壁と、うらぶれた印象の漁村ばかり見ていた太郎兵衛は、遠くからでもわかる家並みの豊かさにほっとする。

「そろそろ土佐だぜ」

船頭が二人に声をかける。

「ここの殿さまが港を大きくして、街を広げてるんだ」

土佐侍従、長宗我部元親は四国を統一寸前まで切り取った戦国の申し子である。父の国親が土佐海岸に広がる平野の一角を治める国人領主から身を立てて周囲を平定すると、息子の元親の代になってその勢力は急拡大した。

元親が世に出た当時の四国には、阿波、讚岐に三好、伊予に西園寺、河野といった有力な大名が割拠していた。中でも三好氏は四国だけでなく畿内にも広く領土を持ち、将軍を手にかけるほどの勢威を示した。一時は九カ国を領し、天下人と目されたが、三好長慶の死後は三好三人衆、松永久秀などの有力な家臣たちが争っているうちに著しく衰えた。

西園寺には有力な武将がおらず、河野は中国毛利の支援を受けて激しい抵抗を見せつつも押されていた。四国は見る間に長宗我部の勢力へと変わっていった。

元親は父がのこした「一領具足」と共に四国を平定したが、海の外に出ることの不利を知っていた。彼が望んだのは、四国一円の力を背景にした半独立である。

信長が畿内で力を握ると見るや、四国の取次を任されていた明智光秀の仲介で誼を通じようとした。元親の母は美濃斎藤氏の出であり、妻は光秀の家臣として武名の高かった斎藤利三の妹で関係は深まっている。

だが、四国で急速に勢力を拡大した長宗我部を憎む伊予の西園寺と阿波の三好は、信長に直接、または秀吉に使いを送ってその討伐を求めていた。

信長は中国を押さえた後は、四国、九州へと進出する手はずを進めていたから、あまりに強い勢力が生まれることは望んでいなかった。結局、秀吉の意を受けた三好や西園寺の勧めを承諾する形で、四国へ軍を送る手はずを整えた。その総大将は織田信孝であり、補佐に丹羽長秀がつき、堺で出陣の準備を進めている所で本能寺の変が起こったのだ。

信長の死は元親にとっての僥倖となった。

彼は次の天下人が誰になるかを探り、秀吉がその筆頭であることを掴んだ。だが、秀吉は信長の時代から長宗我部には敵対的である。それに、秀吉が力を握れば畿内から近い四国に兵を進めてくるのは間違いないと考えた。

従って、元親が手を結んだのは全て秀吉に敵対した勢力である。柴田勝家とも連絡を取り合っていたし、徳川家康が目論んだ秀吉包囲網にも参加した。

だが、紀州の雑賀、根来が行ったような大坂突入など派手な軍事行動はとらなかった。

元親の関心は四国の平定であって、畿内ではない。家康の強さを聞き知った彼は、両者の戦いは長期にわたると予測していた。その間に宿願は成ると考えていたのである。

だが、この視野の狭さが、元親の首を絞めることになった。

秀吉は畿内の混乱を収めて家康と講和を結ぶと、伊予と讚岐をもとの領主へ返還するよう求めたのである。これは四国平定を目指す元親にとって受け入れられない条件である。

元親が抵抗する気配を見せるや、秀吉は羽柴秀次を淡路から、小早川隆景、吉川元春などを中心にした中国勢を備後から進めたのである。総勢十万を超える大軍を相手に、元親は抗戦の決意を固めて四万の軍勢を動員した。

だが、四国では無敵の一領具足も、本土で激戦を繰り広げてきた羽柴と毛利の精鋭には敵わなかった。やがて押し込まれ、元親が拠点として使っていた阿波の白地城への道は瞬く間に制圧された。

天正十三年の七月に、元親はついに降伏した。土佐一国を安堵された彼は、敵でありながら秀吉の度量に感心したという。

今の高知市にある大高坂山の廃城に手を入れて本拠地とし、城下と領国の整備に当たっていた。

大高坂山は土佐平野と土佐湾を見下ろし、南に鏡川、北に久万川を天然の掘割とする位置にある。室町時代にこの地の豪族が城としたが、しばらく使われていなかったものだ。

吉成たちが乗った船は、長大な砂浜が東西に広がる桂浜を大きく西に見ながら浦戸湾に入った。岬にはまだ新しい浦戸城が聳えて海を見下ろしている。桂浜が波を防ぎ、湾の波は実に穏やかだ。

「琵琶湖に似てる」

というのが太郎兵衛が抱いた印象だった。

土佐の入江は南が狭く、北に進むに従って広くなる。岸には水田が広がり、農村と漁村が交互に現れる。衣ヶ島、玉島という形のよい小島が二つ浮かび、その間をぬけてしばらく北に進むと、いよいよ大高坂山が見えてくる。

既に吉成たちの到着は知らされていたのか、港に着くと迎えが来ていた。

緊張した面持ちの少年が数人の近臣の先頭に立って船を見上げている。下船した吉成が挨拶をすると、

「谷忠兵衛忠澄にございます」

と近臣の中でもっとも恰幅のいい男が礼を返してきた。忠澄は長宗我部家の家老で、秀吉と戦う不利を元親に説いていた経緯もあり、両者の講和に尽力した人物である。

「こちらは千熊丸さまにございます」

と少年を紹介した。

「土佐侍従さまの若君にお出迎えいただけるとは、恐縮にございます」

吉成も丁寧な口調で述べた。

太郎兵衛は、千熊丸という少年をしげしげと眺めていた。自分よりも少し年長に見えて体も大きいが、優しげな顔だちをしている。千熊丸は太郎兵衛の視線に気付いたのか、彼を見て微かな笑みを浮かべた。

「使者の務め、大儀でございました」

吉成ではなく、太郎兵衛に目を向けたまま言った千熊丸は、二人を先導して大高坂城へと戻った。これが後の長宗我部盛親であった。

三

大高坂山城は、遠望すればごく小さな山城でしかない。だがその真下に立つと随分と大きく見えた。天守もなく、石積みと生垣の間にいくつかの曲輪と矢倉が設けられている。石段を登りきったところに、館が建っているだけの簡素なものであったが、頂に至るまでの道は急峻だ。

後ろを振り返ると、船が通ってきた浦戸湾が見える。南からの風が微かに潮の香りを運んできた。

谷忠澄に促され、吉成は広間へと通される。太郎兵衛は相変わらず馬丁という扱いではあったが、もはや吉成の息子であることは知れ渡っているので、客として遇されている。吉成は玄関口で待つよう命じるのが常であったが、迎える方はそうもいかず、結局客間に通されるのであった。

「噂は聞いていたが、子連れの使者とは珍しい。だから俺も熊を迎えにやったのだ。森どの、もはや我らの間には何も難しい話はないのだから、連れてくるがいい」

声が客間まで聞こえてきた。谷忠澄が迎えにきたので、太郎兵衛も吉成の隣に座ることになった。最近では珍しいことでもなくなり、吉成は息子を見ることなく、微かに目を伏せて黙っている。

子供の目で相手がどう見えるかを訊ねることもある。だが相変わらず、口を開くことは厳しく禁じられていた。

太郎兵衛は顔を上げる。広間の奥に胡坐をかいて座っている四国の元覇者は大きな男だった。座っていても見上げるほどだ。

「関白さまの大坂の城、普請の方はいかがか」

と元親の方から口を開いた。普通に話していても広間に響き渡る、堂々とした声である。

「稀に見る壮大なものとなりそうです」

「そうだろう。あれほどの軍勢を動かせる天下人であれば、比類なき城こそふさわしい」

元親は秀次が率いた羽柴軍の威容を、素直に誉め称えた。

「天下に敵なしとはこのことだ」

「いえ、いまだ天下は定まっておりませぬ。九州は島津の暴虐いまだ収まらず、豊後から助けを求める急使が至っております。援軍を送らねば、九州は島津のものとなってさらに戦乱の世が続くでしょう」

「それはいかんな! となれば、以前海を渡ってきたあの精鋭たちが、再び海を渡るというわけか」

元親の口調は明るいが、あくまで他人事であるという姿勢を崩していない。

「いえ、九州への先鋒は土佐侍従さまにとの殿のお言葉です」

吉成は秀吉からの書状を元親へと手渡した。そこには、陣立ての内容や九州上陸の期日、戦うべき相手と戦場となりうる場所まで詳細に記してある。

大友氏に味方する諸将から届く援軍の求めは急を要するだけに、具体的であった。秀吉は黒田孝高や小早川隆景ら備州に拠点をおく者たちに、九州の動静を探らせ、戦略を立てていた。

「豊前小倉の線で島津を食い止め、反撃に出るというのか」

元親は不愉快そうな表情を浮かべ、くちびるを曲げた。

「我ら土佐の一領具足は四国を出たことがないのでな」

「出たことがなければ戦えないと申されるか」

「先だって関白さまと戦った際、多くの兵が倒れてまだ国は回復しておらぬ。知行も土佐一国となって蓄えもない。聞けば島津は鉄砲を無数に持っているというではないか。一領具足は文字通り一領の甲冑しかないのでな」

心得と金があれば、二領の甲冑を用意するのが武家のたしなみであった。だが、半農の土佐軍は多くがひと揃いしか持っていない。海を渡るとなれば、必要となる糧秣も船も膨大な数となる。

「我らは九州に上陸する前に干上がってしまうな」

と元親は笑う。

「これは好機であることをご理解下さい」

吉成はその笑みを消すような厳しい声で言った。

「土佐侍従さまはこの度、殿に心を寄せられて三国を返された。ですが、まだ天下の多くはまだ野望を捨てていないと疑っている。小早川、吉川の両家が何故大兵を率いて四国へ渡られたかおわかりか」

毛利家中においてそれぞれ山陰道、山陽道を任されていた小早川、吉川は西に進出してきた織田方、とりわけ秀吉と長きにわたって激しく戦っていた。だが一方で、安国寺恵瓊といったすぐれた使僧を仲立ちにして度重なる交渉を行ってきた。

秀吉は毛利方の「両川」の力を認めていたし、毛利方も恵瓊から聞いた秀吉の人物と信長亡き後の水際立った振舞いに、家の命運を託すべき相手と見てもいた。四国攻めの時に、大挙して軍を送りこんできたのは、四国に領土を得ようとするためではない。秀吉のために働くという姿勢を明らかにするためであった。

「旗幟を明らかにするための好機だと申すか」

「殿は全ての武人は天下惣無事のために働くべしと申しております」

「天下惣無事、か……」

元親はしばし瞑目した。

「よくわからぬ。四国ですら俺には広かった。天下なべて事もなし、などできるのか」

「総見院さまの後を引き継いだ殿ならできますし、必ずやしてのけるでしょう。その先頭に立つことは、土佐侍従さまにとっても必ずや良き結果を招くはずです」

吉成の言葉に元親はしばし黙って聞いていたが、やがてゆっくりと頷いた。

「わかった。土佐の国中に陣触れを出そう」

吉成は表情を崩さず手をつき、丁重に礼を述べた。

「俺もこれまで散々たてついておいて、すぐに信を置いてもらえるとは思っておらぬよ。いずれ何らかの形でご奉公せねばならんが、いきなり島津の相手とは関白さまも中々に厳しい」

「お味方と心を許されているからこそのお願いです」

元親は頷き、太郎兵衛に視線を向けた。ちょうど張り詰めた空気が緩み、太郎兵衛は大きく口を開けて呼吸を繰り返している所だった。

「こうして政は決まっていくのだ」

慌てて口を閉じ、頭を下げる。

「お前も九州へ行くのか」

太郎兵衛が横目で父を見ると、微かに頷いた。お答えしろ、と促されて、

「左様でございます」

自分でも驚くほどの大声が出た。

「元気のいいことだ。うちの熊と年が近いようだから留守番でもしていてもらおうかと思っていたのだが、立派に働けるようだな。励めよ」

「はっ」

と手をついたところで、不意に背後が騒がしくなった。

「千熊丸さま、お待ちを!」

谷忠澄の声を振り切るように、一人が広間に走り込んできた。吉成たちに一礼した顔を見て、太郎兵衛は驚く。港まで迎えに来てくれた元親の子の千熊丸である。太郎兵衛は何事かと吉成と元親の顔を交互に見るが、吉成は表情を動かさず、元親は手で顔を覆っている。

「今は大坂からのご使者と大切な話をしているというのに、何だ騒がしい」

「お願いがございます」

どんと拳を広間の床板に叩きつけ、千熊丸は言葉激しく、九州攻めに帯同してくれるように頼んだ。港で見た柔和な印象が消え、名の通り熊のように猛っている。

「それはここで言わねばならぬことか」

「羽柴公の使者が来ている今こそ、願い出るべき時と心を決して参りました。島津は九州の覇者として土佐にまで名が轟いております」

「お前が島津と戦うとでもいうのか。まだ十二ではないか。焦ることはない。元服すればいくらでも戦に連れて行ってやる」

「戦はいつまでもあるとは限りませぬ。四国は関白さまの制するところとなり、島津がもし屈服すれば私はどこで名を揚げればよいのですか」

「名は戦場だけで揚がるものではない」

「ですが、戦で勇士と認められることこそが功名を挙げるただ一つの道です。それにこれあるご使者は私より年若い。務めを果たすのに元服しているかどうかは関わりのないことです」

吐き出すように一気に訴えるが、元親は首を振ってため息をつき、

「雄、雄はおるか」

と誰かを呼んだ。太郎兵衛がただならぬ気配に振り向くと、元親に背格好のよく似た、しかし顔立ちは際立って美しい若者が立っている。

長子の千雄丸信親である、と元親は紹介した。

「また熊が駄々をこねている。今は見ての通り、ご使者と談判中だ。連れて行ってくれ」

信親は静かな足取りで千熊丸に近づいていく。千熊丸も少年にしては大柄だが、信親に比べれば全くの子供だった。

「行こう」

兄が静かに言うと、千熊丸は怯えた表情を浮かべ、諦めたように立ち上がる。そして肩を抱かれるようにして広間から去った。気まずい沈黙が広間を覆ったが、

「さて、陣立てのことですが……」

吉成がごく自然に話を再開したので、元親もほっとした表情を浮かべたのであった。

四

吉成たちが元親と話を進めているころ、秀吉のもとには大友宗麟が訪れていた。島津の攻撃は激しく、もはや直接秀吉にすがるしかないところまで追い詰められていたのである。ここに至っても、秀吉は内心では交渉で島津が屈服すれば、それ以上ことを荒立てるつもりはなかった。

秀吉には見る者をひれ伏させる威厳こそなかったが、眼力は信長に劣らず、加えて「人たらし」と呼ばれるほどの術があった。

「相手に惚れさせよ」

と、秀吉はよく側近に言っていた。惚れた相手に、人は従うのだ。そうなれば争わずとも済む。吉成にはその実直な性格から、誠のみで押せと指示することが多かった。だが、版図が広がるに従って、できることなら相手を惚れさせてこいと命の最後に付け加えるのが常となった。

「何かをさせるにも、向こうからその気になってするのと、嫌々させるのでは大いに違うぞ。これほど愛しい女子はおらぬと思うて、対するのだ」

これには吉成も閉口した。彼はそれほど、女性に熱心なわけではない。当時はごく普通であった衆道もたしなんではいない。

「小三次は堅すぎる。女心の一つでも学んでこい」

秀吉はそう吉成をからかったが、その目は笑っていなかった。

「というてもお前が遊女屋通いするとも思えんから、一つわしが伝授してやろう。女は男の何に惚れるか。これだけわかっていればいいのだ」

人さし指を立てて、吉成の前に突き出す。

「もちろん、見目麗しければ放っておいても女は惚れる。だが、顔の美しさなどは三日もすれば飽きる。美しさを誇るなら、周りから飾っていくのだ。己が身の周りがきらびやかなら、自然と本人も美しく見える。わしがそうだろう?」

秀吉は大坂に巨大な城を築いていた。土台となった石山本願寺も、寺の範疇を超えた巨大なものであったが。東西七町、南北五町というから、その面積はおよそ三十五万平米にもなる。だが、新しい大坂城は桁が違った。

上町台地の北端に五層八階の大天守を置き、北を淀川本流、西は船場、南は谷町、東は森ノ宮と本願寺の四倍にも及ぶ。本丸は外堀と内堀、そして惣構えと呼ばれる外郭にも堀を巡らし、本丸に至るには急峻な石垣と複雑に入り組んだ曲輪の間を抜けなければならない。城攻めの名手であった秀吉ならではの、鉄壁の城であった。

「次に、高貴であるかどうかだ」

秀吉は二本目の指を立てた。彼は守護代の子であった信長や、三河の土豪であった家康に比べても、誇れる血筋などというものは全くなかった。だが、信長の死後は積極的に官位を取りにいった。

困窮していた朝廷は、手を差し伸べてくれる者に権威を与えるのが通例となっている。その様をつぶさに見ていた秀吉にとって、貴顕に列せられることは難しくなかった。先例、前例に縛られた世界であっても、それはあくまでもごく小さな盃の中の慣習であり、抜け道はいくらでもあった。

吉成が四国へ行く際には、秀吉は正二位内大臣となっており、さらにその上の位を得るべく手を回していた。

「高貴な位にしばらくいれば、わしが尾張で針を売っていたことなどやがて忘れる。土に汚れた猿に抱かれるのは嫌でも、大臣さまの手の中なら自ら帯を解こうよ」

そして最後は、と三本目の指を立てる。

「何だと思う?」

吉成は首を捻った。確かに、豪壮な城と高い位は女を口説く時に役に立ちそうだ。見目の良さは関係ないと言っているのだから、

「戦の強さですか」

と答えた。

「違う!」

手を叩いて秀吉は喜ぶ。まるでそう答えるのを予期していたような、してやったりの表情を浮かべている。吉成は、天下の半ばを取り、内大臣となってもこのような稚気を見せる秀吉が嫌いではなかった。

「そこだよ」

と秀吉は真顔になって言った。

「天下を睥睨する巨大な城を建て、十万の軍を動かして敵する者を打ち倒す。廟堂にあっては大臣の位にあり、いかなる将もその前には手をつかなければならない。だがその正体は、見ての通り猿顔の阿呆だ」

これで女はほっと安心する、と秀吉はにんまりと笑った。最近伸ばし始めた髭が、どうにも鼠を思い出させてぱっとしない。だがそのぱっとしなさが、天下人という言葉の恐ろしさを和らげているのも事実だった。

「畏れさせ、敬服させ、その後に安心させる。これに勝る手はない。ま、通じないお方もいるが」

秀吉は何かを思い出すようにうっとりと目を閉じた。吉成は、秀吉が秘かに想いを寄せていた女性を知っている。

信長の妹であるお市の方である。浅井長政に嫁ぎ、その滅亡後は柴田勝家に嫁いで、最後は夫と運命を共にした。

「あのお方だけは、今のわしにもなびかなかったろうな」

そう呟く。吉成はお市の方の姿を目にしたことは一度しかない。清洲会議の後、勝家に輿入れする交渉の際に見た。確かに、ぞくりとするほどの美しさと儚さと、そして強さを感じる女性だった。天下に聞こえた武将を二人続いて夫にするだけの「格」を感じさせたものである。

「何故あの時、お市さまを引き取らなかったのです?」

政としてだけ見れば、彼女を勝家に嫁がせたのは間違いではなかった。秀吉への反発が一時的にせよ弱まり、その間に周到な準備を整えることができた。

「欲しいものを我慢した方が、より大きな果実を得ることがあるのだ」

秀吉はお市の方に手を伸ばさなかった代わりに、信長家臣筆頭の地位を得たのだと言いたそうであった。だが吉成は、それが真実ではないと見抜いていた。

「怖かったのでしょう」

そう言うと、秀吉は照れ臭そうに頷いた。

「まあな」

秀吉はごく近い者には本音を漏らすことがある。誰に惚れた、振られた、勝った、負けたといっては抑えることなく笑い、泣く。だがお市の方の時だけは違った。じっと己の中に秘めて、このように控えめにしか表に出さない。それがかえって、秀吉の本気を思わせた。

「だが今のわしなら、そぐう相手になったのかもしれん」

「だから茶々さまを引き取ったのですね」

「よく似ている」

秀吉の頬は初恋のただなかにいる少年のように赤くなった。

「何とかあの娘に惚れてもらいたいものだ。あれほどの美しき者にわしの血だけでなく、心も受け継いだ子を産んでもらえたら、どれほど幸せなことか」

それだけの賢さと器量が、あの娘にあるのかと吉成は内心首を傾げた。だが、織田信長の姪であり、浅井長政の娘という茶々の血筋にはそれだけの夢を見させる高貴さがあることも、また事実だった。

秀吉には天下を覆う大胆と、娘の心に右往左往する小心が同居している、と吉成は感じていた。だがこれほどの幅がなければ、天下を左右できないのかもしれない、と長年秀吉と接してきた吉成も考えるようになった。

「それはそうと、お前もそろそろわしのような手管を使えるようにならねばならんぞ」

表情を改めて、秀吉は言った。

「何事です」

「そろそろ国持ちになってもよかろう」

さらりと秀吉が言ったものだから、吉成は驚いた。秀吉の側近、黄母衣衆として常に秀吉の身辺に侍り、四方へ奔走することが務めだと信じていた。吉成よりも遅くに仕えた者が大きな知行を得て大名となっていく。だが、彼は何とも思わなかった。秀吉の使い走りほど面白い仕事はないのである。

「お前にはそれだけの力がある。九州を平らげれば、一国を頼みたく思う。そのためにはまず土佐の長宗我部を動かしてくるのだ」

吉成もそう手をとられて気分が悪かろうはずがない。珍しく高揚した気分で大坂を後にした。だが、長宗我部元親が出兵を承知した後、宿に案内されたあたりで思い当たることがあった。

「うまく言うものだ」

と自然と苦笑が口元に浮かぶ。惚れさせる手管に見事に引っかかっているのは自分だ。そして、己が一番惚れていると思わせているあたりも大したものだ、と吉成は感心していた。

秀吉は天下に近づくにつれて、家臣団の陣容を厚くすると共に、入れ替えを試みていた。石田三成や大谷吉継、小西行長に前田玄以など、秀吉が万石の知行を持つようになってからの家臣は、吉成から見ても輝くような才能を持っていた。彼らは戦場にあって強いだけでなく、畿内の統治、兵站の管理や四方との交渉を任せられ、秀吉の期待にこたえる働きを見せていた。

賎ヶ岳で七本槍と称せられて活躍した若武者たちも、大変な抜擢を受けている。二十歳そこそこにして従五位を受けた加藤清正や福島正則などはその筆頭である。もはや子供のように見える者たちが、殿上人となっているのだ。

吉成とて、彼らと同じように働いて秀吉を支える気概は持ち続けているが、若さの放つ武と才の煌めきにはため息が出る。

「それで、よい」

一抹の寂しさはあるが、致し方のないことだ。天下は広い。吉成も使いをして交渉する相手が、野盗の類から国人、そして大名や大大名へと替わるにつれて、とてつもない重圧に苛まれるようになった。

秀吉が戦陣に出れば矢玉を恐れず駆け回ることができるが、帷幕の中で詰将棋をするような小牧長湫での戦の雰囲気は、正直あまり好きではない。そのような気配を、敏感な主君が見逃すはずはなかった。

気付くと、太郎兵衛がじっと見つめていた。

使者として出かける時に、馬丁として帯同するようになって二年ほどになる。大坂に帰れば犬飼九左衛門に鍛えられ、暇があれば相変わらず石合戦に明け暮れる日々だ。日に焼けて真っ黒な「焦げ坊主」が国持ち大名の子かと思うと、おかしくなる。

「何か用か」

「千熊丸さまが遊ぼうって」

四国に覇を唱えた男の子と、己の息子が遊ぶというなら、それなりの箔をつけてやらねばならんか、とも考える。

「行ってこい」

「しゃべってもいい?」

「当たり前だ」

太郎兵衛は嬉しそうに頷いて駆け出して行った。

五

秀吉は島津に「惚れさせる」ことはできなかった。

その力も位も、「成り上がり者」と罵られては用を為さない。鎌倉の世から守護大名として九州に勢威を誇る島津は、他家と比べても別して古く、そして強かった。かつて同じく伝統と強盛を誇った武田、今川、大内、大友などの諸家は既に没落しているのに、島津家だけは違う。勇ましくも秀吉との和解案を蹴り、本格的に北上を始めて筑前へと侵攻していた。

秀吉もついに大軍を催して九州へ攻め入ることになったが、あくまでも四国と九州の軍が中心である。だが、土佐では思ったように準備が進まず、吉成は焦っていた。

「今は畑仕事で忙しいからな」

元親は急かす吉成に対し、渋い顔で言い返した。四国では、軍の主力となる兵たちはまだ専業となっておらず、半農であることがほとんどだった。一領具足と呼ばれる者たちが、田畑の横に武具を立てかけていたという話はその象徴である。

九州へ入るのは夏ということになっているが、田畑の世話で忙しい時期でもあり、兵たちの士気は上がらなかった。

「天下の戦いといっても、彼らには通じぬよ」

「天下のために戦うことが、己の田畑を守ることだと教えて下さい」

と吉成は元親に懸命に説いた。そういうことなら、と元親も主だった者たちを集めては厳しく言い聞かせたものの、やはり軍の動きは緩慢だった。

四国から出征するのは、土佐の長宗我部と紀州攻めの功を認められて讚岐高松を領していた仙石秀久、かつて四国讚岐で長宗我部と争っていた十河存保、伊予の小早川秀包であった。

「もう讚岐や伊予は出撃の備えが整っているようです」

と吉成から聞いて、元親も焦りを覚えた。仙石秀久と元親の間には、因縁がある。四国攻めの際に、淡路から讚岐に上陸した秀久は、長宗我部軍の攻撃によって敗走し、幟を奪われるという恥をかかされた。

秀久は武勇をもって知られていただけに、この敗戦には含むところが大きかった。讚岐に十万石を与えられたのは、土佐の監視という意味合いもある。ここであまりに遅れると、秀久がどう秀吉に讒言するか知れたものではなかった。

六月に入り、筑前の情勢はいよいよ緊迫してきた。天正十四年七月、太宰府を眼下に望む岩屋城が島津軍およそ三万に包囲されたのである。

大城山の中腹に築かれた山城に篭るのは、高橋紹運をはじめとするわずか七百名あまり。ここと隣接する宝満城、立花城がある。立花城に篭るのは、高橋紹運の実子にして立花道雪の養子である宗茂だ。この線を破られると博多が丸裸となる。

博多は朝鮮や中国との貿易の大拠点であり、ここを押さえられては島津の力が倍加する。それに、博多を押さえられると残された大きな拠点は小倉だけとなり、九州全土を制圧される危険があった。

秀吉としても、それだけは絶対に避けなければならない。

大坂と土佐を忙しく往復している吉成の弟たちも、秀吉からの厳命を持ち帰っていた。ようやく準備が整った長宗我部軍と共に、伊予の松山で仙石秀久と合流したが、秀久の機嫌はすこぶる悪かった。

若い頃にその勇猛を信長に称賛されて秀吉の馬廻り衆となった彼は、四国の諸将を下に見る態度を隠そうともしなかった。しかも元親はかつて讚岐の引田で対戦し、旗印を奪われた相手でもある。秀久の肩には無用な力が入っていた。

「遅いではないか」

元親の顔を見るなり、秀久は噛みついた。

「これで九州を島津に切り取られるようなことになれば、土佐どのの責めになるぞ」

と決めつける。

元親はあまりの口のききように、手を刀の柄にかけかけたが、すぐに下ろした。土佐三千の兵を率いて本陣で喧嘩騒ぎなど起こせるわけがない。秀久もそれがわかっていて罵倒したのである。

「軍を出すには準備がいるのだ。文句を言うな」

元親が言い返すと、秀久は舌打ちをして顔を背ける。そして、険のある空気のまま、軍議となった。

四国から九州へ渡るには、伊予の西端、角のように突き出た三崎半島から、佐田岬を右に見つつ西へ進むのが常道だ。豊後の別府に近い、佐賀関の港までは二十里もない。

もし島津の本隊が筑前に集結しているのであれば、四国の軍勢が豊後に上陸してその背後をとることに大きな意味があった。

「即刻渡るべし」

と秀久は主張した。だが、四国の諸将はいい顔をしない。三崎から佐賀関まではごく近い。徒歩であっても二日もあればたどり着ける。だが、その間に横たわる海峡は「速吸瀬戸」と呼ばれている難所だ。

「越前守どのは海を知らぬ」

元親はなるべく穏やかに諭そうとした。四国軍の数はおよそ六千。それだけの軍勢を渡す水軍は、秀吉側も配下に収めてはいる。村上、九鬼、河野などの有力な海の民は秀吉に臣従していた。だが、彼らも秀久の性急な求めには渋い顔である。

「あの瀬戸はただ出て行っても流されるだけだ。南に流されたら最後、二度とは戻ってはこられぬ。戦わずして軍の半ばを失うこともありえるのですぞ」

秀吉から十分な援助を受けて自らの水軍を再建した来島通総は、秀久の無謀を止めた。それでも、

「では間に合わずして九州の岩屋城が落ち、筑前国が島津の手に落ちたらどうするのだ。この軍半数の犠牲ではすまぬぞ」

と秀久は譲らない。

「九州への討ち入りは関白さまの意である。これに逆らう者は、わしの槍にかけて許さぬ」

だが折りから、嵐の気配が伊予にはたちこめていた。水軍の頭として、来島通総が冷静に口を開いた。

「夏に南からの風が強き時は、決して海に出てはならん。うねりが行く手を阻み、瀬戸の流れが船を押し流す。確かに関白さまは大いなる力をお持ちだろう。俺も随分と世話になっている。人が相手なら、俺たちも白刃をふるっていくらでも突っ込んでやる。だが、相手が海となれば話が違う。どれほど偉い人間だろうと、命など聞かん。それでも行くというなら、勝手に行ってくれ」

歯切れのよい通総の反論に、秀久は顔色を変えた。

「貴殿の言い草、よくわかった」

そう言って本陣の後ろに立てかけてある槍を手に取る。

「ではこれより、わしが水軍の指揮をとる。来島通総は戦意なしとして謹慎。土佐侍従どのをはじめ、四国の諸軍は早速船に乗って瀬戸を渡れ。もし文句があるなら、わしが相手になるぞ」

戦場で数々の武勲を挙げた槍のきらめきが人々の目を射る。通総は怒りに黒き顔を紅に変えて本陣を出ていき、気まずい空気が満ちていく。

「さあ各々方、軍議はここまで。とく出立の備えをされよ。関白さまの尖兵となり、ご恩に報じるのだ!」

声高々に命じた秀久が槍を再び従者に渡したところで、元親が立ち上がった。勇猛な容貌の秀久を圧するような偉丈夫ぶりである。元親はこの時代の男にしては飛び抜けて長身であった。

「仙石越前守」

その声は、これまでと明らかに違っていた。

「な、何か存念があるなら申してみよ」

満足げだった秀久の表情が強張った。

「確かに、関白さまの九州討ち入り、天下惣無事のお志は天晴なものであろう。我らのような田舎武士には到底思いも及ばぬことではある。だが、四国の山と海になずんできた者も、それぞれ一領の具足をもってこの大事に馳せ参じているのだ」

「そんなことはわかっている」

秀久は元親に気押されないよう、ことさら厳めしい顔を作った。

「天下の無事は四国の武家や民百姓、すべての者のためでもある。関白さまの尖兵となることは、先々の幸せにつながると心得られよ」

「それは小三次どのからもうかがった。で、あるならば」

元親が一歩秀久に近づいた。

「四国の者の命を軽んじるようなことを口にするのは止めよ。彼らは戦に出ても、また帰ってきて土を耕す。海に出て漁もする」

秀久も左右に肩の広がった魁偉な体つきをしている。だが四国の覇王はさらに一回り大きかった。静かな怒りが、元親をさらに大きく見せて本陣内にいる者は言葉を失っていた。

「ふん、時代遅れなことだ」

秀久は一つ鼻を鳴らした。信長の試みを引き継いで、少しずつ専業の戦闘集団の育成を行っていた秀吉軍には、いつでも動員できる兵力が存在した。秀久が率いている讚岐の軍団にも地元の農民から徴した兵もいるが、その主力はあくまでも秀久が鍛えてきたものだ。だが、一領具足は秀久の攻勢は退けている。

「我らは関白さまのために命を懸ける兵だ。それほどの気概を持たぬと、これまでの反抗を帳消しにはできぬ、という意味で言ったのだ」

と秀久は弁明する。

「言っておくぞ」

居丈高な口調を取り戻した秀久は、

「誰がこの四国の指揮を執っているのか。それは長宗我部でも十河でも村上でもない。この仙石越前守である。我が命は関白さまのお言葉と肝に銘じよ」

と宣言した。元親に気押されたことを消し去ろうとするほどの大声だ。四国の諸将は鼻白んだ表情を浮かべ、本陣を後にしようと立ち上がろうとした。そこに、

「権兵衛!」

と末座から鋭い声がかかった。

六

軍議の間、口を一切開かなかった一人の男の方を、皆が見た。秀久もまた誰か文句をつけるのか、と心配と怒りで顔を真っ赤にしながら顔を向ける。そしてほっとしたように、

「小三次か……」

と呟いた。

「何だ。陣立てに何か異論があるのか」

秀久と吉成は古い付き合いである。信長が斎藤龍興を稲葉山に滅ぼした際に、美濃の土豪であった仙石氏は織田方に投じた。吉成はすでに馬廻り衆として秀吉に仕えていたが、秀久もその一員に加わったのである。